Las Vegas Parano de Hunter S. Thompson est paru sous le titre originale de « Fear and Loathing in Las Vegas » en 1971 et adapté au cinéma en 1998 par Terry Gilliam. Il fait partie des livres culte de cette génération d’écrivains enfantés par l’Amérique des 60’s/70’s, celles du Vietnam et du LSD, icônes de la contre-culture (aux côtés de Crash de Ballard, de l’Homme-dé de Luke Rhinehart ou encore Easy Rider de Dennis Hopper et Deus Irae de Philip K. Dick et Roger Zelazny). La génération « gonzo » comme ils se sont surnommés, en référence à leur pratique du journalisme gonzo, méthode d’écriture proche de la fiction prenant la forme de reportages subjectifs. Hunter le définit en ces termes : « Le reportage gonzo conjugue la vivacité de plume du reporter confirmé, l’acuité visuelle du photographe de guerre et les couilles du quaterback au moment du lancer ». Ainsi, Las Vegas Parano fait figure d’ovni littéraire avec ses délires hallucinogènes voire kamikazes et ses personnages à la marge aussi déjantés qu’irréductiblement libertaires, le tout sur fond de rock’n roll. En filigrane de ce road-trip héritier de Kerouac, il livre une critique féroce du rêve américain…

Las Vegas Parano de Hunter S. Thompson est paru sous le titre originale de « Fear and Loathing in Las Vegas » en 1971 et adapté au cinéma en 1998 par Terry Gilliam. Il fait partie des livres culte de cette génération d’écrivains enfantés par l’Amérique des 60’s/70’s, celles du Vietnam et du LSD, icônes de la contre-culture (aux côtés de Crash de Ballard, de l’Homme-dé de Luke Rhinehart ou encore Easy Rider de Dennis Hopper et Deus Irae de Philip K. Dick et Roger Zelazny). La génération « gonzo » comme ils se sont surnommés, en référence à leur pratique du journalisme gonzo, méthode d’écriture proche de la fiction prenant la forme de reportages subjectifs. Hunter le définit en ces termes : « Le reportage gonzo conjugue la vivacité de plume du reporter confirmé, l’acuité visuelle du photographe de guerre et les couilles du quaterback au moment du lancer ». Ainsi, Las Vegas Parano fait figure d’ovni littéraire avec ses délires hallucinogènes voire kamikazes et ses personnages à la marge aussi déjantés qu’irréductiblement libertaires, le tout sur fond de rock’n roll. En filigrane de ce road-trip héritier de Kerouac, il livre une critique féroce du rêve américain…

« De temps à autre, quand votre existence devient trop compliquée et que vous vous sentez encerclé par les petites bêtes fouineuses, le seul remède authentique est de se bourrer des produits chimiques les plus atroces, puis de descendre à tombeau ouvert de Hollywood à Las Vegas. »

A l’origine, reportage commandé par un magazine de sport new-yorkais visant à couvrir une grande course de buggy à travers le désert (dont Thompson ne trouva jamais le départ prévu à Las Vegas), « Las Vegas Parano » retrace les tribulations de l’auteur (alias Raoul Duke) et de son avocat (alias Dr Gonzo), à bord de leur énorme chevrolet décapotable rouge « la Shark », « la musique à plein volume », bourrée de carburants un peu spéciaux : « Le coffre de la voiture ressemblait à un labo ambulant de la brigade des stupéfiants : nous avions deux sacoches d’herbe, 75 pastilles de mescaline, 5 feuilles d’acide-buvard carabiné, une demi-salière de cocaïne, et une galaxie complète et multicolore de remontants, tranquilisants, hurlants, désopilants… sans oublier un litre de tequila, un litre de rhum, un carton de Budweiser, un demi-litre d’éther pur et deux douzaines d’ampoules de nitrite d’amyle. » Une épopée (en forme de dérive) dont le but s’avère surtout être la quête invraisemblable… du rêve américain : « Mais au fait, de quelle histoire s’agissait-il ? Personne ne s’était soucié de nous le dire, et il nous faudrait recoller les bouts tout seuls. La Libre Entreprise. Le Rêve Américain. Horatio Alger rendu fou par les drogues à Las Vegas. C’est maintenant ou jamais : du pur journalisme à la Gonzo. »

Prétexte surréaliste qui conduit nos personnages à une errance dans cette ville, « manège dément », sorte de bad trip grandeur nature mais bien réel lui ! « Non ce n’est pas une bonne ville pour les drogues psychédéliques. La réalité elle-même y est trop déformée. »

Dûment défoncés, accumulant les nuits blanches, nos deux cavaleurs, très peu préoccupés par leurs obligations professionnelles, réussiront en vrac à : terroriser un pauvre gamin auto-stoppeur, shooter au LSD une brave fille spécialisée dans la peinture de portraits de Barbara Streisand (sic !), saccager leur suite d’hôtel, prendre en otage la femme de chambre venue tenter de remettre un peu d’ordre quand ils ne racontent pas à un serveur effrayés qu’ils sont d’impitoyables réducteurs de tête californiens… Jusqu’à une tentative ratée de suicide avec une radio hurlante dans une baignoire… : « – Ne te tracasse pas, lui dis-je ; t’es prêt ? Je poussai le bouton de marche et White Rabbit recommença à monter. Presqu’aussitôt, il se mit à pousser des gémissements et des rugissements… nouvelle escalade accélérée de cette montagne, pensant que cette fois, il passerait enfin par dessus le sommet. Ses paupières étaient étroitement fermées, et seules sa tête et ses rotules dépassaient de la verte eau huileuse. Je laissai la chanson monter tout en triant dans un tas de gros pamplemousses bien mûrs se trouvant à proximité. » Et White Rabbit arriva tout en haut. « Mon avocat hurla comme un fou, fouettant l’eau de la baignoire comme un requin à qui on lance de la viande, projetant de la flotte à grandes brassées sur le sol en se débattant pour attraper quelque chose. »

Une scène d’anthologie qui ne manque pas de panache.

Entre deux crises de paranoïa aiguë (ou de lucidité ?) et la plupart du temps « dans un abominable état d’abrutissement entrecoupé de spasmes et de coulées de bave » , l’équipée sauvage écumera casinos et bars interlopes avant d’aboutir, contre toutes attentes, au congrès des procureurs « sur les narcotiques et les drogues dangereuses » !

Jamais à un paradoxe près, les deux compères frôlent alors la crise de nerfs (et la crise de rire pour le lecteur) : « Il n’y avait purement et simplement pas place, à cette conférence, pour autre chose qu’une consommation massive de substances antiplanantes : amphé, herbe et gnole, puisque le programme dans son ensemble semblait avoir été fixé par des individus entrés dans un état d’abrutissement au séconal depuis 1964. » Ce contact avec « la crème des flics de l’Amérique moyenne » ne manquera pas de les plonger définitivement dans une folie frénétique, sur la route du « Rêve américain »:

– « Un endroit appelé « Le rêve américain »

– Est-ce que c’est l’ancien club psychiatrique ?

– Je pense. »

« Dans une société bloquée où tout le monde est coupable, le seul crime est de se faire prendre. »

Las Vegas Parano c’est tout d’abord un vibrant plaidoyer pour ce que Thompson appelle la « Culture de l’acide ». Comme dans le Festin nu de Burroughs, ces pages sont truffées de descriptions clinico-loufoques sur les effets des stupéfiants : « Là réside l’avantage principal de l’éther : il vous fait vous comporter comme le soûlard du village dans quelque roman irlandais… perte totale de toutes les capacités motrices de base : vision embrouillée, aucun équilibre, langue paralysée – rupture de toute coordination entre corps et cerveau. Ce qui ne manque pas d’intérêt, car le cerveau continue à fonctionner plus ou moins normalement… à dire vrai, vous vous voyez vous comporter de cette déplorable manière, mais vous ne pouvez rien y faire. » ou encore « Une pincée de cette merde te transformerait en une abomination sortie d’une encyclopédie médicale ! » C’est le regret de toute une époque désormais révolue, celle des sixties, « cet espace temps particulier », dont l’idéal se dissipe sous la rigueur répressive de cette « fatale ère nixonienne » : « Fini l’énergie qui insufflait les années 60 ». C’est la fin des illusions pour tous ces « tripeurs pitoyables affamés d’acide qui croyaient pouvoir se payer l’Amour et l’Entente universelle pour trois dollars de trip. »

Et de nous expliquer « l’essentiel mensonge de la Culture de l’acide (…) hérité des vieux mystiques » : « la supposition désespérée que quelqu’un –ou au moins quelque force – entretient la Lumière au bout du tunnel. »

Un discours qui n’est pas sans rappeler celui d’un Artaud quelques décennies plus tôt qui écrivait sa « Lettre ouverte à Monsieur le Législateur de la loi des stupéfiants » et s’en prenait violemment à cette loi qui « met entre les mains de l’inspecteur-usurpateur de la santé publique le droit de disposer de la douleur des hommes. » (voir chronique).

A travers la quête aussi improbable que cynique du « rêve américain », ce mythe matérialiste qu’il critique sans ménagement. Et dont Las Vegas incarne le symbole clinquant, le centre névralgique.

Raoul Duke fait figure de Don Quichotte moderne, qui, aidé de son avocat, sorte de fidèle Sancho Pansa, se bat contre ce grand moulin à vent qu’est l’Amérique. C’est aussi un gigantesque pied de nez à la bienséance et au puritanisme, marquant son refus de la pensée unique. Ces différents thèmes et les références musicales qui émaillent le récit l’ont fait assimiler au courant de littérature rock (litrock). En filigrane, une dimension politique habite aussi ce livre à travers l’évocation de la guerre du Vietnam ou encore l’élection de Nixon.

Mais c’est indéniablement le style de l’auteur qui donne toute son originalité à cette œuvre : une écriture syncopée et speedée à la verve détonante et haute en couleur : « Tout ce qu’ils avaient à faire, c’était de sortir un barouf du diable pendant deux heures chaque soir. Le Patron se foutait autant que d’un étron à hélices de ce qu’ils pouvaient bien chanter comme chansons, du moment que ça tapait dur et que les amplis crachaient assez fort pour attirer les gens dans le bar. », « un numéro pas piqué des hannetons », « sainte merde » On appréciera aussi les titres de chapitres qui exhalent de francs relents d’acide… : « Aucun refuge pour les dégénérés… Réflexions sur un camé assassin », « Ce n’est plus nous qui couvrons l’évènement, c’est l’évènement qui nous couvre… » ou encore « Terreur paranoïaque et l’effroyable spectre de la sodomie… Schlass et bain moussant »

En mot de conclusion, citons Philippe Manoeuvre qui en quatrième de couv’ résume avec justesse : « un classique américain sauvage, délatté, un bouquin d’où on ne ressort pas entier, comme si la lecture provoquait des altérations du cortex, ou comme si le savant salmigondis de mots tressés à un rythme frénétique avait le pouvoir de provoquer un flash-back d’acide chez le lecteur. »

Extrait choisi :

« Il y avait de la dinguerie dans toutes les directions, à n’importe quelle heure. Si pas de l’autre côté de la baie, alors en traversant le Golden Gate ou en descendant la 101 sur Los Altos ou La Honda… On pouvait faire naître des étincelles partout. Il y avait un fantastique sens universel que tout ce que nous faisions était bien, d’être en train de gagner… Là était, je crois, le moteur – ce sens de la victoire inévitable sur les forces de la Vieillesse et du Mal. Non pas dans un sens mesquin ou militaire ; nous nous passions de cela. Notre énergie allait simplement l’emporter. Ce n’était pas la peine de se battre – de notre côté ou du leur. C’est nous qui avions la force d’impulsion ; nous chevauchions la crête d’une vague haute et magnifique. Et maintenant, moins de 5 ans après, vous pouvez grimper sur une colline escarpée de Las Vegas et fixer l’Ouest, et avec les yeux qu’il faut, vous voyez presque la ligne de haute marée – cet espace où la vague finit par se briser avant de redescendre. » [Alexandra Galakof]

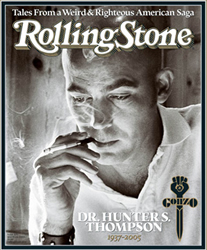

Deux ou trois choses sur Hunter S.Thompson : Ex-journaliste sportif, Hunter S. Thompson se fait connaître par ses reportages dans Rolling Stones avant de publier Hell’s Angels. Pour écrire ce livre, il a vécu un an avec eux, chevauchant une BSA avant de se déplacer avec des béquilles quand les motards lui eurent fait comprendre ce qu’ils pensaient de son livre. Mais son œuvre ne s’arrête pas là : l’inventeur du nouveau journalisme décidant de se frotter à l’actu plus traditionnelle, il couvrira ensuite les émeutes de Los Angeles ou la campagne de Richard Nixon. Dans le sillage d’un Burroughs, Hunter S. Thompson affiche une passion pour les drogues dures et les armes à feu que l’on retrouve au centre de Las Vegas Parano. Il se suicidera par balle en 2005.

A propos de l’adaptation ciné (cf : visuels d’illustration de la chronique) : L’adaptation de Terry Gilliam reste très fidèle au livre, tant dans la construction du récit que dans la restitution des scènes vues par les yeux du narrateur. Une fidélité qui aura pu lui être reprochée car à vouloir mettre en images l’ensemble des élucubrations du héros défoncé, le film perd de son dynamisme et de sa puissance visuelle, pour se transformer à la moitié du parcours en épuisante machine à faire mal à la tête. Au-delà de l’aventure psychédélique, Las Vegas Parano est avant tout un grand show d’acteur. Johnny Depp, en premier lieu, campe à merveille l’écrivain chauve et flippé, tout en gesticulations et simagrées, avec en prime une prononciation grinçante, le fume-cigarettes coincé entre les dents. Mais il y a aussi un extraordinaire Benicio del Toro, bedonnant et chevelu, complètement allumé et carrément inquiétant. Et puis, on peut remarquer au passage des apparitions plus ou moins brèves de figures hollywoodiennes familières comme Tobey Maguire (gentil hippie, bien avant Spiderman), Cameron Diaz (en Barbie journaliste), Harry Dean Stanton (en juge imaginaire), Christina Ricci (bouseuse mystique fascinée par Barbra Streisand), Ellen Barkin (serveuse sexy à bout de nerfs) et aussi le vrai Hunter S. Thompson, croisé au détour d’une bouffée délirante où Johnny Depp s’exclame : « Hey ! C’est moi ! » Bonne musique rock 70’s, jolie image (par Nicola Pecorini, qui sera aussi le directeur de la photo, très belle, du dernier Gilliam, le raté Tideland), acteurs époustouflants, scénario délirant. Toutes ces qualités se retournent malheureusement contre le film, qui offre un bel exemple des limites de l’adaptation à l’écran d’un roman qui vaut surtout par son écriture.

3 Commentaires

un excellent film bien que je n’ai pas lu le livre je le lirai ça s’est sur mais cela reste quand meme un film qui a changé certaines perspectives dans ma vie

un film qui ma donne envie de revenir au 70’s et qui ma donné le gout de la culture psychdelique

ça y est je l’ai enfin lu et bien disons que c’est parfois dur d’arreter de le lire tellement il est captivant j’ai meme eu l’impression que ce livre a arreté le temps ( non je n’avais rien pris ) je le conseille chaudement à tous ceux qui voudraient changer leur vision de la lecture (par contre ma prof de français ma dit quelle ne comprenait pas pourquoi il publiait ça)

ta prof de f. devrait prendre qq. ch.