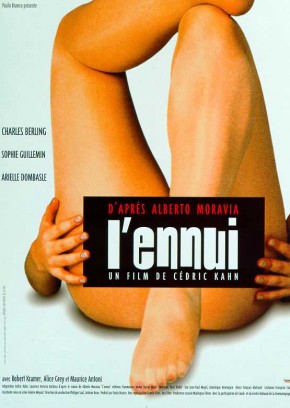

L’ennui d’Alberto Moravia, publié en 1960, 6 ans après Le mépris est un roman également adapté au cinéma notamment par Cédric Kahn avec Charles Berling en 1998 dont l’affiche -racoleuse et moins poétique- a d’ailleurs été reprise sur la couverture du livre*). Il s’inscrit dans la droite lignée du premier, presque comme une œuvre symétrique autour du thème central de la quête de vérité. Et plus précisément la « vérité féminine », ce que l’on appelle couramment le « mystère féminin »… Moravia (qui n’a eu de cesse de « décrire et d’expliquer l’insatisfaction de l’homme moderne » comme le dit la préface à juste titre) reste hanté par cette question et ses héroïnes sont sondées, interrogées sans relâche par les narrateurs. A l’instar de Molteni frappé d’incompréhension face au désamour soudain de sa femme Emilie, Dino, le héros de l’Ennui se perd dans un tortueux et torturant labyrinthe mental pour tenter de saisir (et posséder) l’essence de sa jeune amante : Cecilia. Passionnant :

« (…) l’ennui c’est à dire l’absence de rapport entre les choses et moi. (…) Je suis ici et eux sont là. Eux c’étaient les objets m’environnant : la toile sur le chevalet, la table ronde centrale, le paravent (…) et entre eux et moi il n’y avait rien, absolument rien, comme peut-être dans les espaces sidéraux, il n’y a rien entre les étoiles éloignées, les unes des autres, par des milliards d’années-lumière. et puis je me remémorais Cecilia, la veille, étendue sur le divan (…) comme un objet privé de toute volonté sauf celle d’être possédé (…) et [je] m’étais dit qu’entre elle et moi il n’y avait rien et qu’il me fallait traverser, remplir en somme ce néant avec le geste de mon corps qui allait se jeter sur elle.«

Dino est un jeune nanti trentenaire vivant à Rome, fils d’une riche femme d’affaires qui l’entretient toujours alors qu’il s’est vaguement lancé dans une carrière de peintre (qu’il s’apprête à abandonner au début du roman, pour cause de « panne de la toile blanche »).

Ce pseudo artiste qui tente de s’affranchir de sa mère et de sa fortune (sans y parvenir) n’a guère de but et de motivation dans la vie. Plus précisément tout l’ennuie, à commencer par sa mère qu’il méprise (du mépris à l’ennui il n’y a qu’un pas…), et qui le dégoûte presque, tant par sa suffisance matérielle que sa vacuité intellectuelle même s’il en reste dépendant financièrement, ce qui l’irrite aussi !

Désœuvré et indécis, ce célibataire hésite même à revenir vivre chez elle et quitter son atelier de peintre sans avenir. Mais entre temps, il rencontre la jeune modèle (et amante) de son voisin peintre, tout juste décédé dans des circonstances mystérieuses. Une rencontre « comme l’annonce d’un péril lent à se manifester« …. Débute alors une relation purement sexuelle entre eux où l’ennui cèdera progressivement la place, sous des influences inattendues, à l’obsession voire la folie…

L’Ennui : une impasse existentielle

Le thème central de l’Ennui est ce mal-être existentiel ressenti par le héros, Dino, mal-être de riche sans doute mais qui ne l’en oppresse pas moins. Cecilia en sera le remède (empoisonné) inopiné. Mais qu’est-ce exactement que cet « ennui » dont nous parle Moravia ? L’ennui de la vie n’est pas le manque de distraction ou d’occupation.

Ce n’est pas non plus le spleen des romantiques, même si cela n’en est pas si loin.

Proche aussi de la nausée de Roquentin. Une forme de nihilisme sans doute.

Il le définit comme « une sorte d’insuffisance, de disproportion ou d’absence de la réalité ». Cette absence de rapport, de lien avec ce qui constitue la vie, à la réalité, les objets, les lieux et surtout le lien humain, tant amical qu’amoureux ou familial.

Lors de sa rencontre avec Cecilia, il refuse même ses avances en expliquant : « Si je n’éprouve rien pour vous, c’est-à-dire s’il n’y a pas de rapport entre vous et moi, comment pourrais-je faire l’amour ? Ce serait un acte mécanique, extérieur, tout à fait inutile et profondément ennuyeux. »

Dino souffre du mal du détachement matériel et affectif, d’une sensation de non appartenance, d’isolement face aux « choses de la vie ». Cela relève en fait plus de l’indifférence, le thème (et le titre) du premier roman de Moravia. Dino est un grand frère de l’adolescent Michel des Indifférents (et peut-être un ancêtre de Patrick Bateman qui aurait moins mal tourner !).

Rien n’a réellement d’importance. On pourrait l’assimiler à une forme d’insensibilité mais cela reste étonnant car finalement les héros de Moravia, à l’image de leur auteur, sont malgré tout des hyper-sensibles (qui veulent peut-être se le cacher ou s’en protéger en se réfugiant derrière un masque d’ennui et d’indifférence, une carapace au monde pour ne pas en souffrir ?). Le personnage de Cecilia reflète aussi cette indifférence aux choses et aux êtres, sans en souffrir apparemment car contrairement à Dino elle l’accepte et en fait même une source de jouissance de la vie.

Le désir ravivé par « la morsure de la jalousie »

Comme dans le roman « La clef » (« La confession impudique ») du grand romancier japonais Tanizaki (dont Moravia a préfacé le roman « Un amour insensé »), l’ennui de Dino prend fin lorsqu’il se met à devenir jaloux en soupçonnant sa jeune maîtresse d’avoir une liaison et surtout de lui mentir. Le basculement inverse d’un état (l’ennui et la décision de rompre) à l’autre (la douleur de la jalousie, l’angoisse qu’elle suscite, comme moteur d’un désir décuplé) est ce qui rend passionnant ce récit.

Ce point de bascule est très fort car parfaitement inattendu (sa mise en scène est particulièrement réussie !) mais en même temps très cohérent. Comme Tanizaki, il explore les mécanismes « pervers » qui sous-tendent ce désir particulier, obsessionnel et destructeur, qui s’apparente plus au mirage qu’à un réel attachement à la personne (qu’il croit soudainement) « aimé » : « Je m’aperçus que je la regardais avec désir ; et je compris que je la désirais non parce qu’elle était nue, mais parce qu’elle me mentait. »

« La passion » est ici synonyme d’obsession pathologique, de cristallisation sur « un objet féminin » pour mieux éviter ce qui le rend inapte à la vie : son « Ennui » (ce que l’on décrirait médicalement comme un « TOC »).

Cet « antidote » s’avèrera tout aussi ravageur mais peut-être aussi révélateur comme le laisse supposer l’épilogue du roman.

Désir cérébral et masochisme

Moravia démontre comment tout le désir est fondé avant tout sur une construction mentale (et son corollaire : l’illusion).

Le héros ne fait que se raconter une histoire autour de Cecilia qui reste toujours passive.

Il anticipe sur les évènements (malheurs) à venir et les fait se réaliser (à tel point que parfois l’on peut se demander si tout cela n’est pas le fruit de son imagination…). A force d’imaginer les drames, il semble les provoquer, les créer et d’en retirer chaque fois un plaisir masochiste. Le sado-masochisme est en effet assez présent dans cette œuvre en filigrane (cf : la cruauté envers Cecilia au début du roman pour tenter d’enrayer l’ennui qui se mue ensuite en masochisme pur dans lequel le narrateur semble mieux « s’épanouir »).

Le rapport à la mère en est aussi emprunt : le « jeu » ou « guéguerre » qu’il se livre à travers quelques dialogues cinglants et inquisiteurs de la part de Dino le reflète, tout comme ses réflexions peu flatteuses à l’égard de sa mère (tant sur son physique que sa personnalité) ; il semble aussi aimer la tourmenter comme lors de ses questions répétées sur son père qui les a abandonnés.

Affiche du film « L’ennui », adaptation cine du livre.

« L’amour n’a pas besoin de motif c’est vrai, on aime et cela suffit ; mais la qualité de l’amour, elle, a un motif. On aime sans raison; mais si l’on aime avec tristesse ou avec joie, avec tranquillité ou avec inquiétude, avec jalousie ou avec confiance, il existe au fond une raison quelconque. Balestrieri, lui, t’aimait, comment dire, comme un maniaque.«

L’amante, la bonne et la mère : trois images de la féminité, entre la putain et la maman: Un certain regard sur la féminité et la sexualité

On retrouve dans ce roman les longs interrogatoires que Dino fait subir aux personnages féminins du roman, à commencer par Cécilia mais aussi à sa mère, à l’instar de Molteni envers Emilie. Ces questions précises et infinies sur ce qu’elles éprouvent et leurs attitudes comme si le narrateur cherchait en vain à percer le mystère de leur personnalité (souvent bien fade d’ailleurs, ce qui peut sembler paradoxal). Moravia livre ainsi sa vision de la féminité, assez pauvre et binaire finalement. D’un côté la femme sensuelle et charnelle symbolisée par Cecilia, réduite à un simple corps puisqu’elle est décrite comme une simple d’esprit. Un bel objet qu’il aime décrire régulièrement lorsqu’elle se dénude : « Maintenant elle était tout contre moi, presque sur moi, me donnant l’impression qu’elle allait perdre l’équilibre, ce qui me fit l’imaginer de nouveau comme un récipient, un beau vase à deux anses, élancé et renflé, plein de désir, qui allait se déverser sur moi et me submerger. »

La femme soumise sexuellement s’incarne également dans la saynète, assez odieuse, avec la femme de chambre de sa mère qu’il compare à un animal docile (cf : extrait). Et d’autre part la femme froide, presque frigide, la femme d’argent, vénale symbolisée par sa mère.

Si la relation avec sa mère peut paraître de prime abord superflue par rapport à l’intrigue principale, on se rend compte à la fin qu’elle éclaire finalement la relation avec Cecilia et explique le rapport ambivalent de Dino aux choses et aux êtres, plus particulièrement aux femmes.

L’argent semble ainsi un pivot pour déterminer ses relations aux femmes (ce que l’on retrouvait aussi dans Le mépris avec l’appartement que le narrateur se sentait obligé de payer à sa femme). Il est vécu comme un appât, un moyen d’asservissement ou de tester les femmes. Il fait aussi l’objet d’un rejet tout en lui étant dépendant, la critique de la classe bourgeoise mais en même temps l’impossibilité de s’en affranchir : « Ainsi il n’y avait rien à faire: que je le veuille ou non j’étais riche ; et refuser de l’accepter équivalait à l’accepter. »

« Mais cette fois-ci, je sentis immédiatement que la possession paraissait confirmer, au contraire, mon incapacité de la posséder véritablement ; j’avais beau la malmener, l’étreindre, la mordre et la pénétrer, je ne possédais pas Cecilia et elle était, ailleurs, qui sait où ? Je finis par retomber exténué mais encore plein de rage sortant de son sexe comme d’une blessure inutile. »

Ce qui frappe c’est l’absence totale d’amour ou de tendresse (ni romantique ni filial) dans ce roman mais avant de possession sexuelle et mentale teintée toujours d’un certain dégout et mépris voire d’une violence larvée. Une possession sans cesse impossible ou toujours insatisfaite qui ne fait qu’exacerber la frustration du héros donc son désir… Cercle vicieux…

Contrairement à Molteni, Dino apparaît ainsi comme un personnage plutôt antipathique (voire irritant et détestable par moment), malgré sa souffrance (qui n’émeut jamais vraiment…) ; on ne s’attache pas davantage à Cecilia et encore moins à sa mère.

Tous ces personnages sont froids et l’incommunicabilité règne. Malgré tout, Dino enfouit en lui un désir d’amour, qui paraît tout aussi impossible, comme en témoigne cet extrait de dialogue : – « En somme Balestrieri, bien qu’amant malheureux et mauvais peintre, était à un certain point de vue assez enviable.

– Pourquoi ?

– Parce qu’il pouvait dire à quelqu’un : tu es tout pour moi. »

La triangulaire : Une femme, deux hommes (+ 1 fantôme !)

A noter que l’on retrouve aussi, à l’instar du Mépris un schéma relationnel composé d’une triangulaire de personnages : Cecilia partagée entre deux hommes, Dino et son acteur amant auquel s’ajoute le fantôme d’un troisième, le vieux peintre mort, foudroyé par son désir pour Cecilia comme le suppose le héros.

Crescendo psychologique

Cette triangulaire contribue bien évidemment à faire monter la tension dans le « couple ». Comme dans Le mépris, Moravia excelle à décrire l’angoisse (l’attente des appels téléphoniques, l’espionnage derrière les persiennes, devant les portes…), retranscrite avec un talent presque hitchcockien . La montée de l’angoisse jusqu’à la frénésie, les excès, la folie jusqu’à la mort… Il fait encore ici la preuve de sa virtuosité dans l’analyse psychologique pour suivre les circonvolutions de la pensée et les réactions du héros en introspection permanente

Il faut relever aussi que malgré le climat plutôt noir du roman, jaillit souvent des piques d’humour comme par exemple dans les contradictions du héros : « Je comprenais (…) qu’avec Cecilia je ne pouvais que m’ennuyer ou souffrir ; jusqu’ici je m’étais ennuyé et c’est pourquoi j’avais désiré la quitter ; maintenant je souffrais et sentais que je ne pourrais me séparer d’elle tant que je ne me serais pas ennuyé de nouveau. »

Ces descriptions du caractère amorphe de Cecilia (« Je me suis souvent demandé comment Cecilia pouvait parler en donnant l’impression de se taire« ) ou ses différentes « tactiques » peuvent presque revêtir une dimension comique tant elles sont parfois alambiquées.

C’est encore le cynisme de certains dialogues qui pourra faire sourire :

« – Ma mère tient beaucoup à ce qu’elle appelle la forme. (…)

– La forme ? Qu’est ce que c’est ?

– Je ne sais pas. Probablement ce qui reste quand on pense beaucoup à l’argent »

Alberto Moravia restitue avec fluidité et précision la complexité des affres du cœur et du désir. Même s’il est vrai qu’aujourd’hui cette scission entre sexe et sentiments est devenu presque « banale » tandis qu’à l’époque cela pouvait encore être considéré comme choquant voire tabou, le texte n’en reste pas moins puissant et moderne.

—————–

*Ci-dessous les différentes couvertures de « L’ennui » qui brodent autour du corps de la femme, comme muse du peintre et celui de la toile blanche, en référence bien sûr à l’absence d’inspiration du héros Dino, mais qui peuvent aussi être vues comme une métaphore du « vide » spirituel et intellectuel de Cecilia (son visage étant masqué pour ne laisser apparaître que son buste qu’elle aime à dévoiler sans pudeur à Dino, bien souvent pour interrompre toute conversation, dans son atelier) qui ne s’incarne que charnellement.

La reprise de l’affiche du film (des cuisses entrouvertes) de Cédric Kahn, plus explicite et moins poétique/métaphorique, exprime finalement la même idée, en faisant écho à un passage du livre où l’auteur estime que le sexe de Cecilia est plus expressif que son visage…

Derniers commentaires