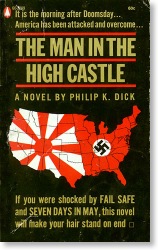

Ecrit en 1962 et fruit de sept années de recherche,Le maître du haut château est le neuvième roman de Philip K Dick. Couronné du prestigieux prix Hugo (SF), c’est le roman qui lui apportera une plus large reconnaissance et lui ouvrira la voie vers le succès. Ridley Scott vient d’ailleurs de s’en emparer pour produire une mini-série de quatre épisodes pour la BBC1 au sujet duquel il disait : « He is the master of creating worlds which not only spark the imagination, but offer deeper commentary on the human condition » (VF: « Il est le maître de la création de mondes qui non seulement stimulent l’imagination, mais offrent une réflexion profonde sur la condition humaine« ). Fruit d’un meting-pot d’inspirations et d’expériences du moment de l’écrivain, l’ouvrage peut dérouter malgré son pitch alléchant. En effet quel rapport peut-il bien y avoir entre le régime nazi, la fabrication de bijoux fantaisie, une boutique d’art artisanal et la divination asiatique ? Pas grand-chose a priori, mais l’écrivain parvient, malgré tout à réunir ces ingrédients disparates dans une uchronie qui ne tient pourtant pas toutes ses promesses… :

Ecrit en 1962 et fruit de sept années de recherche,Le maître du haut château est le neuvième roman de Philip K Dick. Couronné du prestigieux prix Hugo (SF), c’est le roman qui lui apportera une plus large reconnaissance et lui ouvrira la voie vers le succès. Ridley Scott vient d’ailleurs de s’en emparer pour produire une mini-série de quatre épisodes pour la BBC1 au sujet duquel il disait : « He is the master of creating worlds which not only spark the imagination, but offer deeper commentary on the human condition » (VF: « Il est le maître de la création de mondes qui non seulement stimulent l’imagination, mais offrent une réflexion profonde sur la condition humaine« ). Fruit d’un meting-pot d’inspirations et d’expériences du moment de l’écrivain, l’ouvrage peut dérouter malgré son pitch alléchant. En effet quel rapport peut-il bien y avoir entre le régime nazi, la fabrication de bijoux fantaisie, une boutique d’art artisanal et la divination asiatique ? Pas grand-chose a priori, mais l’écrivain parvient, malgré tout à réunir ces ingrédients disparates dans une uchronie qui ne tient pourtant pas toutes ses promesses… :

« Au sens fondamental du mot, nous voyons vraiment comme les astigmates ; notre espace et notre temps sont des créations de notre propre psyché et, quand il y a défaillance momentanée… comme les troubles aigus de l’oreille moyenne… nous inclinons au mépris de notre centre de gravité, nous avons perdu tout sens de l’équilibre. »

Tout commence dans la boutique d’un brave américain moyen, Robert Childan, revendeur de babioles et objets de collection en tout genre issus de la culture populaire américaine : comics d’avant guerre, colts 44 de la guerre de Sécession, disques de Glenn Miller jusqu’aux montres Mickey… Les affaires de l’homme semblent plutôt bien tourner. Mais quelque chose étonne : ses clients sont essentiellement de riches japonais friands de folklore américain. Pas des touristes, non, ils constituent l’élite dirigeante de la nation. Childan complexe même sur son statut de « blanc »… Ce dernier est aussi au service d’un certain Mr Tagomi haut fonctionnaire travaillant au Nippon Times qui lui demande un cadeau pour l’un de ses importants clients suédois qui s’avèrera un espion du Reich qui recèle encore un autre secret sur sa véritable identité… Dans les rues de San Francisco, on circule à bord de vélos-taxis et on se fait porter ses affaires par des esclaves noirs.

De plus en plus bizarre, pense alors le lecteur : en quelle année sommes-nous, que s’est-il passé, quel est cet étrange monde ?

Dick ne prend pas vraiment la peine de nous expliquer le pourquoi du comment. Il préfère broder une multitude d’histoires et de protagonistes dans ce monde où les allemands et les japonais ont gagné la guerre 39-45, qui s’interconnectent les uns aux autres par des coïncidences diverses (et parfois un peu bancales), comme les hexagrammes de l’Oracle taoïste (du livre de la sagesse divine, le Yi King dont Dick était adepte à l’époque comme de nombreux hippies californiens) qu’ils ne cessent de consulter pour prédire leur avenir et prendre leurs décisions.

Childan, l’une des figures centrales, qui fait le lien entre la galerie nombreuse des personnages de ce roman choral, se trouve ainsi victime de contrefaçon d’un certain Frank Frink, juif clandestin, recherché par la police et qui se reconvertit alors dans les bijoux fantaisie. L’une de ses broches de pacotille finira d’ailleurs par se retrouver entre les mains du fameux Tagomi et lui fera une révélation troublante… On remarquera au passage que les principaux personnages masculins sont en général des paumés fantasmant sur des femmes qu’ils ne peuvent jamais avoir (Childan sur la femme du couple Kasoura, Frink sur son ex femme qui l’a larguée…), typiquement dickiens.

A l’autre bout du pays, l’ex femme de Frink, la belle et ténébreuse Juliana se laissera séduire, elle, par un routier italien qui n’est peut-être par celui qu’elle croit et qui lui fera découvrir la clé de cette réalité pas si réelle, comme toujours chez Dick.

En effet pour relever son intrigue, il introduit un autre paramètre narratif qui alimente la curiosité de ses personnages (et celle du lecteur au passage qui se demande bien le sens de tout cela) : un livre dans le livre, écrit par un certain Abendsen, qui raconte un monde libre où les forces de l’Axe ont perdu la guerre…

Un monde tissé d’apparences factices… : une définition de la dictature ?

Comme toujours, au cœur du livre, Dick ne cesse de manipuler les idées de vrai et de faux, son thème fétiche, au travers de diverses facettes de son intrigue. Comme des poupées russes imbriquées les unes dans les autres, ce monde (au-delà de l’uchronie) ne cesse de révéler des doubles tiroirs, des vérités qui ne sont qu’apparences : juif se faisant passer pour un nazi, nazi se faisant passer pour un rital, arnaqueur se faisant arnaquer, livre dans le livre, usage de pseudonymes, impostures et escroqueries en tout genre, objet historique faussement authentique jusqu’au « haut château » d’Abendsen qui s’avère une banale maison de banlieue…

Dick, profondément ésotériste et croyant à l’existence d’un secret caché derrière le visible, multiplie les faux-semblants, à tel point que le lecteur peut s’y perdre, ne sachant plus démêler le vrai du faux (et la conclusion du livre va aussi dans ce sens, en ne clarifiant pas les choses…).

La vérité est peut-être ce qui est le plus difficile à atteindre mais aussi à accepter, nous dit Dick. C’est aussi le fondement d’une dictature : maintenir les populations dans un état de mensonge permanent alimenté par la propagande. Emmanuel Carrère le souligne dans sa bio romancée « Je suis vivant et vous êtes morts » : Dick qui avait étudié beaucoup de livres relatifs au nazisme dont le livre d’Hannah Arendt sur le procès d’Eichmann à Jérusalem, avait été notamment frappé par l’idée que « le but d’un Etat totalitaire est de couper les gens du réel, de les faire vivre dans un monde fictif. Les états totalitaires ont donné naissance à cette chimère qu’est la création d’un univers parallèle. »

Il ajoute encore : « Les états totalitaires ont développé la faculté de montrer une chaise aux gens et de leur faire dire que c’est une table. Mieux : de le leur faire croire. De ce point de vue, ce que, poussé par l’oracle, il avait raconté dans son livre n’était pas tout à fait absurde. Il avait même touché une vérité profonde. (…) si l’Allemagne et le Japon avaient gagné la guerre, on pourrait tout à fait imaginer qu’ils fassent croire le contraire aux Américains, pour les dominer plus sûrement. »

Ce qui donne au roman une dimension orwelienne.

Ce qui est, est-il ce que l’on croit, sans se poser davantage de questions ? « Tout le monde, dit Hawthorne Abendsen, a des secrets techniques. Vous avez les vôtres, j’ai les miens. Vous devriez lire et accepter son contenu suivant la valeur qu’il paraît avoir, exactement comme j’accepte ce que je vois… (…) Sans demander si ce qui est en dessous est authentique, ou bien fait de fils de fer, de baleines et de rembourrage en caoutchouc mousse. Cela ne fait-il pas partie de la confiance qu’on doit avoir dans la nature des gens et dans ce qu’on voit d’une façon générale ? »

Uchronie et idéologie

Dick s’amuse bien sûr à recomposer tout un monde sous le double joug nazi et japonais comme « La Méditerranée close de toutes parts, asséchée, transformée en terres cultivables grâce à l’énergie atomique, quelle audace ! ». Mais aussi quelques caractéristiques typiquement SF comme la colonisation de Mars, les voyages en « fusée interplanétaire » ou la recherche d’eau sur la lune… Il ressuscite aussi toute la garde rapprochée d’Hitler (désormais à la retraite), s’attaquant au génocide africain et qui se dispute le pouvoir avec la nomination imminente du Docteur Goebbels au poste de chancelier. Au passage, il tente quelques analyses sur l’idéologie nazie : « Ce que les nazis ont et qui nous manquent, c’est l’idéalisme. Admirons-les pour leur amour du travail, ou leur efficacité… mais c’est le rêve qui fait agir. »

Il écrit encore : « Ils sont délibérément cruels (…) Est-ce qu’ils ignorent certaines parties de la réalité ? Oui. Mais il y a plus… Il y a leurs plans. Oui, leurs plans. La conquête des planètes. Quelque chose d’insensé et de démentiel, comme leur conquête de l’Afrique et, auparavant de l’Europe et de l’Asie.

Ils veulent être les moteurs de l’Histoire et pas les victimes. Ils s’identifient à la puissance de Dieu et se croient ses égaux. C’est le fondement même de leur folie. Ils sont dominés par un archétype ; leur ego s’est développé d’une manière psychopathologique si bien qu’ils ne peuvent dire où il commence et où la divinité s’arrête. Ce n’est pas de l’orgueil ; c’est une hypertrophie de l’égo jusqu’à un point extrême jusqu’à la confusion entre celui qui adore et celui qui est adoré. L’homme n’a pas mangé Dieu ; Dieu a mangé l’homme. »

Dick interroge une société où la folie a pris le pouvoir, brouillant les frontières entre lucidité et aliénation : « Nous vivons dans un monde psychopathologique. Les fous sont au pouvoir. Depuis quand le savons-nous ? Avons-nous regardé la situation en face ? Et… combien sommes-nous à le savoir ? (…) Peut-être que lorsqu’on sait être fou, on ne l’est pas. Ou bien devient-on finalement sain d’esprit ? On se réveille ? Je suppose que peu de gens sont au courant de cela. Des personnes isolées, un peu partout. Mais les grandes masses… que pensent-elles ? Ces centaines de milliers d’êtres qui vivent dans cette ville. Croient-ils habiter un univers de gens sains d’esprit ? Ou bien devinent-ils, entrevoient-ils la vérité… ? »

« L’univers ne prendra jamais fin parce que au moment précis où les ténèbres semblent avoir tout recouvert, l’emporter vraiment, alors de petites étincelles de lumière jaillissent à nouveau dans les profondeurs mêmes. C’est ainsi que vont les choses. Quand la semence tombe, elle s’enfonce dans le sol. Et, en-dessous, invisible, elle prend vie. »

De la fabrication…

Dick s’attarde aussi à décrire quelques-unes de ses marottes du moment qu’il réussit à incorporer à l’histoire tant bien que mal : la fabrication de bijoux (qui était l’activité de sa femme d’alors: Anne). Il était alors relativement fasciné par les différents outils qu’il aimait observer dans son atelier et que l’on retrouve dans le roman avec une certaine précision technique (des brosses aux meules, cisailles jusqu’aux polissoirs en coton, toile, cuir ou peau de chamois… jusqu’aux perles qu’il décrit aussi avec force détails). Ce thème de la fabrication d’objets fait écho à celui de la fabrication d’une fiction ou d’un mensonge (métaphore pas forcément très fluide…).

Le maître du Haut-château : une réflexion sur l’identité et la culture

Le tao versus le nazisme ou encore la pop culture américaine : trois idéologies, trois cultures différentes voire opposées qui tentent de cohabiter, de se mélanger et/ou de s’imposer. Les vaincus cherchent à s’adapter voire à plaire aux envahisseurs comme Childan qui se résigne à la domination japonaise : « Oui, ici nous avons les Japonais au pouvoir, nous sommes un pays vaincu. Mais nous devons regarder devant nous ; nous devons construire. De grandes choses doivent sortir de tout cela, la colonisation des planètes par exemple. » Le faux italient Joe, se félicite même d’avoir ainsi échappé à la domination des Rouges et du communisme… Tandis que les occupants transforment la culture américaine en passe-temps exotique, sous la plume ironique et caustique de Dick. Mais entre les uns et les autres, demeurent un mépris et une défiance réciproques, même si elles se cachent sous les masques d’opportunisme.

Malgré sa richesse, ce roman complexe déçoit quelque peu par les détours et les multiples intrigues secondaires qu’il prend, éloignant du l’intrigue principale (celle d’un monde libre versus un monde sous occupation germano-nippone avec uniquement la maigre scène du bijou). Ce sont davantage les destins croisés de sa brochette de personnages que l’on suit, passant de l’un à l’autre, découvrant leurs considérations sur ce monde dominé par les nazis, cet état policier fondé sur la discrimination et la haine de l’autre, comment ils essaient de s’en sortir chacun dans leur condition et situation. Ce qui n’est pas toujours passionnant (en particulier les longs chapitres de réunion dans les bureaux de la SD et autres ministères sur fond d’opération commando et de complot en préparation…). Le roman a l’aspect d’un patchwork, bien cousu mais inégal. Dick s’éparpille entre ses thématiques qu’il s’échine ensuite à rassembler par des ficelles un peu grosses parfois. Quant au fameux « maître du haut château », il n’existe que virtuellement au travers d’élucubrations assez ennuyeuses des personnages sur la lecture de son livre. Et même le dénouement final, assez trivial, laisse quelque peu sur sa faim même s’il reste cohérent…[Alexandra Galakof]

1 Commentaire

Votre réflexion est pertinente et très bien menée, mais votre appréciation ou jugement de valeur déforce votre travail d’analyse.

Plaire au lecteur ou le décevoir n’est pas le but d’un écrivain comme K. Dick.

Je lui reconnais une force unique : écrire des essais sur l’identité et le monde sous des dehors de science-fiction, dans un souffle littéraire brut mais ciselé.

Force qui me rappelle Simenon (écrivain belge) et Levinas (philosophe d’origine lituaniene).

Peut-être est-ce l’élément qui vous a échappée ?

Parmi ses influences, K. Dick compte Proust, Joyce ou encore Jung, dont les oeuvres ont inspiré ses réflexions.