Parmi les mangas de référence, on trouve l’œuvre de Kazuo Kamimura, et notamment Lorsque nous vivions ensemble, emblématique du style « gekiga » (et maître et influence du célèbre Jiro Taniguchi qui signe sa préface), un style de manga de jeune adulte typique des années 60-70 qui rompt avec les séries enfantines (Astro boy…) du maître de la manga Tezuka Osamu. Sous l’influence du cinéma néoréaliste européen et du film noir américain, il consiste notamment en une peinture réaliste de la vie des gens tout en évitant tout manichéisme. Publié à l’origine sous forme d’un feuilleton dans un magazine, il devint un véritable phénomène de société auprès des jeunes de l’époque. Réuni en 3 volumes de près de 700 planches, ses ventes atteignirent les 3 millions d’exemplaires, avant d’être adapté au cinéma et en série TV. Plus connu en France pour sa série Lady Snowblood (dont il n’était pas scénariste) ayant inspiré le film Kill bill, Kamimura, qualifié de « peintre de l’ère Showa », livre ici une fresque intimiste et poétique sur l’apprentissage de la vie de couple et les doutes qui la jalonne dans le Tokyo des années 70, au début de la libération des mœurs :

« On s’est installés ensemble parce qu’on voulait mieux se connaître et finalement, il y a plus de choses difficiles à comprendre… »

Il retrace le quotidien d’un jeune couple d’une vingtaine d’années, Kyôko et Jirô, dans le Tokyo des années 70. Non mariés (ce qui est encore répréhensible à l’époque), ils apprennent malgré tout à vivre à deux, à « vivre ensemble ». On devine la dimension autobiographique puisque tous deux travaillent dans l’illustration. Un quotidien rythmé par les commandes de dessins des éditeurs et magazines (et les nuits blanches qui s’ensuivent), les trajets dans le métro bondé pour aller au bureau propice à la réflexion, les débuts de carrière.

Une vie dans un petit « carré » où l’on partage le futon, la toilette, les repas, où l’on reçoit et console les amis, où l’on travaille penché studieusement sur la table à tréteaux, les rêveries au balcon de la fenêtre ou allongé sur le tatami… Toutes ces petites « choses de la vie » (la couverture du livre rappelle d’ailleurs l’affiche du film de Sautet) qui peuvent apparaître banales mais qui sont les plus signifiantes parce qu’elles font la matière de la vie même.

Une complicité domestique, des « moments parfaits » des plaisirs simples, captés avec charme et malice.

Une petite bulle intime faite de bonheur paisible et de petites taquineries (où émerge le côté encore enfantin des jeunes amoureux qui deviennent peu à peu adultes) ou encore l’insouciance d’une promenade au soleil dans la ville ou la forêt, la contemplation d’un beau paysage.

« Tous les couples créent eux-mêmes leur propre légende amoureuse. Des instants uniques, intimes, qui ne sont beaux que pour ceux qui les vivent. »

Mais un bonheur qui reste fragile et qui apparaît menacé à tout instant par une visite impromptue, les représailles d’une mère contre sa fille qui ne respecte pas les conventions, un patron qui fait des avances, une amie qui séduit son petit ami, d’oiseaux de mauvaise augure… Ce sont encore toutes leurs rencontres avec des enfants énigmatiques voire effrayants, des vieillards, des passagers lubriques ou encore une voisine qui cache un brutal secret, une mystérieuse poupée viciée.

Des éclats d’insouciance au milieu d’une langueur mélancolique qui baigne le roman d’une beauté entre ombres et lumières, où le tragique guette insidieusement. Où le spectre de la maladie et de la mort (de la maladie du pollen à la grippe qui abat Kyoko jusqu’à la mort de la mère de son directeur…, ce qui fait écho au décès prématuré de l’auteur à 45 ans) hantent chaque page : cette idée de fin, d’éphémérité (la scène dans le champ d’onagre roses l’explicite plus particulièrement où la mort est vue comme le lien le plus profond entre deux êtres parce qu’éternel) « La tristesse qui fleurit, se fane et refleurit… »

Un album qui compte de nombreuses scènes émouvantes, entre une Kyôko fragile en proie à ses doutes et avide d’être aimée et rassurée, souffrant de la désapprobation de sa mère et Jirô qui ne sait pas toujours lui montrer ses sentiments, pris dans le dilemme de sa liberté versus l’engagement. S’engager sur un chemin… hésiter, est-ce le bon chemin ? se demande-t-il, tandis que Kyôko se demande si elle représente un fardeau pour lui, veut s’engager tout en étant troublée par le désir qu’elle suscite.

La souffrance, l’incompréhension larvée, masquée la plupart du temps qui soudain éclatent en torrents de larmes, en fuite éperdue avant de s’apaiser dans des retrouvailles fougueuses, des soirées idylliques, d’amour absolu, des déclarations et promesses fiévreuses sur une plage nocturne ou dans un champ d’onagre roses, sans jamais verser pour autant la mièvrerie ou le cliché. Une violence désespérée qui surgit comme dans l’histoire de « La marche funèbre des papillons » (rappelant le nénuphar dans la poitrine de Chloé de l’écume des jours).

Ce qui frappe dans ces fragments de vie qui dévoilent tous une facette de l’amour, c’est la pureté des sentiments qui lient les deux héros. Et ce, malgré la perversité qui les entoure (cf : les différentes scènes d’érotisme et de fétichisme typiquement japonais) et qui justement la souligne par contraste. Malgré le « réservoir de larmes » et « l’ensemble de fautes » que constituent l’amour selon la définition de l’auteur, « Comment être avec l’autre vraiment ? » telle est la question qui semble être posée au long de ses 500 pages. Comment empêcher la distance de s’installer malgré soi et être vraiment ensemble et non pas deux solitudes l’une à côté de l’autre ? », comment empêcher l’amour au « verre cassant et dangereux » de se briser ?

Servi par l’art de la mise en scène, le sens et la précision du cadrage de l’auteur dont le trait élégant rappelle celui des estampes (avec une touche d’impressonisme lors des scènes de bord de mer de la fin).

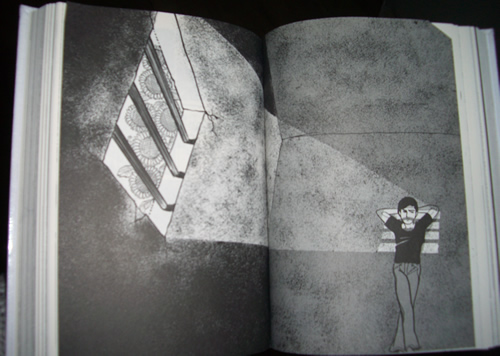

Plans rapprochés sous plusieurs angles, détails et nuances : le manga éblouit souvent par ses splendides et étonnantes perspectives de paysages, d’averses torrentielles ou de soleil éclatant, d’arbres et de champs de fleurs, de nuits étoilées, de ciels immenses, de plage balayée de vent et de soleil, de rêve mystique ou d’angoisse…

Il saisit aussi avec talent la beauté et la féminité notamment à travers Kyoko, les attitudes, la gestuelle autour d’un café, sous les branches d’un cerisier ou dans la jungle urbaine. Sa chevelure noire immense et vibrante, ses yeux de biche apeurés et attristés emplis d’amour et tout à coup illuminés d’un sourire, la courbe délicate d’une nuque, de ses lèvres…, la rudesse apparente de Jirô qui se mue en tendresse, leurs non-dits et tout ce qui passe dans leurs regards, l’expressivité des visages. Un dessin tourné vers l’intériorité et la psychologie, qui sait se faire intense dans les moments cruciaux. Même si l’on pourra lui reprocher parfois peut-être un excès de lyrisme…

On retrouve cette esthétique des grands romanciers japonais de Kawabata à Murakami, cette atmosphère envoûtante baignée de merveilleux où la nature vient communiquer avec les humains et leur envoie des signes, des « secrets » à interpréter au gré de leurs états d’âme… Cette attention au cycle des saisons, au temps qui passe : « Lorsqu’on change de saison, notre cœur s’affole. Bien qu’il n’y ait rien d’urgent en particulier, on a l’impression qu’il faut se dépêcher de vivre. »

Un petit bijou de sensibilité, de subtilité, d’ambivalence, sur la complexité des sentiments, de la vie en couple. C’est une œuvre envoûtante qu’il faut laisser infuser dans l’esprit, dans l’inconscient lentement. « Ton dos est déjà chaud comme l’été Jiro »

« La mer lorsque l’été l’a quittée donne l’impression d’une profonde dévastation. C’est l’instant où de nombreuses choses font des efforts désespérés pour s’en aller en beauté… »

Se laisser happer par sa dimension onirique et symbolique ; sa poésie délicate qui nous imprègne comme le parfum des pétales d’un volubilis, de glaïeuls rouges ou d’onagres roses…

————–

VOL. 2 : « Lorsque nous vivions ensemble » de Kazuo Kamimura

Le tome 2 réserve des épreuves très difficiles pour le jeune couple en sursis. Sans en dévoiler davantage, on dira seulement que ce qui couve tout au long du tome 1, éclate pour de bon avec un drame intime qui conduira le couple à s’éloigner pour quelque temps. Une grande parenthèse va s’ouvrir dans leur amour.

Alors que le soleil, les arbres feuillus et les fleurs printanières dominaient le 1e tome, c’est sous le signe de paysages enneigés, de montagnes à la beauté majestueuse et de forêts d’arbres nus aux longues branches que se déroule ce deuxième acte. La neige que Kyoko, mutique et droguée de médicaments, regarde inlassablement tomber par la fenêtre de sa chambre, alors que son visage est plus que jamais baigné de larmes. De son côté Jiro, terrassé par son impuissance à sauver celle qu’il continue d’aimer, a le chagrin sec mais tout aussi vif. Tenter de se reconstruire, de ne pas sombrer en se noyant dans le travail voire dans l’alcool…, de réfléchir, de prendre du recul sur cet amour qui n’est peut-être qu’un leurre, une illusion : se déchirer signifie-t-il s’aimer ?

Les lettres seront le seul lien entre les deux amants mis à part.

Kamimura ne déçoit pas et saisit parfaitement chaque psychologie, leur façon différente de réagir et d’exprimer leur désarroi. Il retranscrit avec une force poignante et une très belle délicatesse métaphorique la perte qui affecte les deux jeunes amoureux ainsi que la tourmente désespérée à laquelle ils devront faire face, les dédales et impasses intérieurs dans lesquels ils se débattent.

Plus que jamais le cœur s’étreint, chavire face à leur douleur respective et la solitude qui s’empare d’eux, hélas jusqu’à la fin. Le malaise, la détresse de Kyoko mais aussi de ses camarades de chambre, des femmes éperdues, frustrées, à la limite de la folie et du suicide sont aussi dépeints avec une grande justesse et sensibilité. De nombreuses belles scènes marquantes où l’émotion s’exprime avec subtilité comme l’épisode de la « crème glacée aux larmes » pour Noël et bien sur toute la première partie avant l’hospitalisation de Kyôko.

Le retour à la vie « ensemble » ne parviendra par à les rapprocher lorsque le monde qui les entoure, de la famille au corps médical, leur est hostile, les abandonne et condamne leur union hors mariage. Un deuxième tome d’une grande noirceur et éprouvant donc, mais qui n’en reste pas moins tout aussi fascinant.

————–

VOL. 3 : « Lorsque nous vivions ensemble » de Kazuo Kamimura

« Jirô pensa qu’une femme ressemble au lieu où elle est née et inversement.«

On aborde le troisième et dernier tome de « Lorsque nous vivions ensemble » le coeur serré avec une question en tête : Jiro et Kyôko, ce couple maudit, va-t-il enfin pourvoir enfin vivre ensemble sereinement ? Vont-ils pouvoir surmonter la terrible épreuve du tome 2 ? Rien n’est moins sûr. Si en apparence, la vie reprend comme avant, du temps d’un bonheur fragile, dans leur petit appartement où Kyôko s’est remise à cultiver ses chères fleurs, une faille demeure. Ce malaise, comme un ver dans le fruit, qui subsiste entre eux : cette vie ensemble sans l’être vraiment puisque non mariés… Un engagement que Jiro ne se sent toujours pas prêt à prendre. Au lieu d’être aux petits soins pour sa bien-aimée tout juste sortie de l’hôpital, il se montre même plutôt odieux voire hostile, comme s’il cherchait à provoquer sa compagne.

De son côté, Kyôko, toujours éperdue d’amour, encaisse et fait tout pour lui faire plaisir. Kamimura réussit encore une fois à nous surprendre et à éviter trop de redondance (même si elle est inévitable). Il capte surtout particulièrement bien toute l’ambiguïté des sentiments de ses deux personnages : cet immense amour presque idôlatrie de Kyôko qu’elle ne peut réfréner et l’angoisse qu’elle génère malgré elle chez Jiro qui se sent prisonnier (la scène de la porte de l’appartement repeinte -au chapitre « La bicyclette »- en est une métaphore admirable). Le conte de fée « ils vécurent ensemble et eurent beaucoup d’enfants » s’éloigne d’autant que Kyôko fera une autre découverte médicale. Toutes leurs tentatives pour se rapprocher, comme ce joli pique-nique estival, ne servent à rien. Un mur invisible d’incompréhension continue de se dresser entre eux. Les nuages noirs et les mauvais présages s’accumulent jusqu’à la déchirante décision ultime de Kyôko… Le final est poignant (notamment la scène du banc).

Kamimura travaille plus que jamais sur les visages de ces personnages pour exprimer leur détresse ainsi que la position de leurs corps, leurs profils pour traduire leurs oppositions et distance et parfois quelques restes de complicité (factice semble-t-il nous dire ?) trop rare. Cet épilogue ne déçoit donc nullement même s’il reste un peu moins fort que les deux premiers tomes. Il constitue un dénouement subtil qui nous laisse malgré tout orphelins de ces deux personnages superbes et intenses dont on ne peut s’empêcher de se demander : que vont-ils devenir ? Malheureusement Mr Kamimura n’est plus là pour nous donner la réponse…

Et en guise de B.O de cette magnifique trilogie, un morceau de piano extrait du film « The artist » : « Comme une rosée de larmes » de Ludovic Bource…

Derniers commentaires