Dans son essai/livre d’art « Les femmes qui lisent sont dangereuses » (2006), Laure Adler a exploré, avec lyrisme, le rapport particulier que les femmes entretiennent et ont entretenu au livre, et plus particulièrement au roman, en dépit des alarmes masculines craignant de voir les épouses soumises échapper à leur emprise pour celles des pages manuscrites, agissant comme « sève nourricière ». Elle retrace dans sa préface l’histoire de cette panique masculine et leurs tentatives d’endiguer le flot de lectrices pour les renvoyer à leurs fourneaux, et livre au passage une analyse intéressante d’Emma Bovary, en figure emblématique du phénomène:

L’engouement des femmes pour les romans, en Europe occidentale, date en particulier de la 2e partie du XVIIIe siècle alors que leur taux d’illettrisme régresse et qu’elles peuvent plus largement lire.

La journaliste et essayiste souligne que c’est bien pour cela que les femmes qui lisent sont dangereuses et que les hommes vont empêcher, encercler, encager les femmes pour qu’elles lisent le moins possible et qu’elles ne lisent que ce qu’ils leur enjoignent de lire. Et d’abord, encore et encore la Bible. La Bible pour les filles, le seul texte autorisé dans tous les sens du terme et utilisé à toutes fins possibles. On apprend à lire dans la bible ainsi que les préceptes moraux pour savoir vivre.

Mais les femmes s’en détachent progressivement au profit des livres dits de « belle littérature » qui occupent dans les catalogues de foire (celles de Leipzig en particulier) une place croissante: de 16,5% en 1770, ils grimpent à 21,5% en 1800. C’est « la grande révolution des libraires » entraînant avec elle celle des femmes lectrices à la fois en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France. Les femmes dédaignent la Bible pour l’Encyclopédie, se passionnent pour les romans sentimentaux de Richardson et éprouvent une curiosité de plus en plus dévorante pour tout ce qui a trait à l’actualité: politique, évènementiel, innovation, sciences.

Cette véritable révolution culturelle s’accompagne d’une lecture des journaux et d’une attirance de plus en plus forte pour ce qu’on nomme alors les « romans du temps présent ». Les femmes lisent pour comprendre, pour s’éveiller aux problèmes du monde, pour prendre conscience de leur sort, par-delà les barrières géographiques et générationnelles.

Les femmes se mettent à écrire pour des femmes et se régalent de se lire entre femmes.

Cette complicité tisse un lien de solidarité qui inquiète bien des hommes-hommes de loi, hommes d’hygiène, hommes de moeurs, hommes d’Eglise. Tous à leur manière vont s’alarmer des femmes qui lisent, avant de les marginaliser, de les désigner comme différentes, atteintes de névroses diverses, affaiblies, exténuées par un excès de désirs artificiels, propres à succomber, proies rêvées d’un monde décadent et déliquescent, mais si vénéneux et si spuissant érotiquement, qu’il pourrait entraîner un brouillage d’identité sexuelle, une dévalorisation des codes moraux, une déstabilisation de la place assignée à chacun dans un monde où le propriétaire est le père, le bourgeois, l’époux; et la femme ne peut qu’être épouse et non transpercée de désir, entachée de désir, même si-et justement pour cette raison- elle a fait l’amour dans la conjugalité la moins débridée.

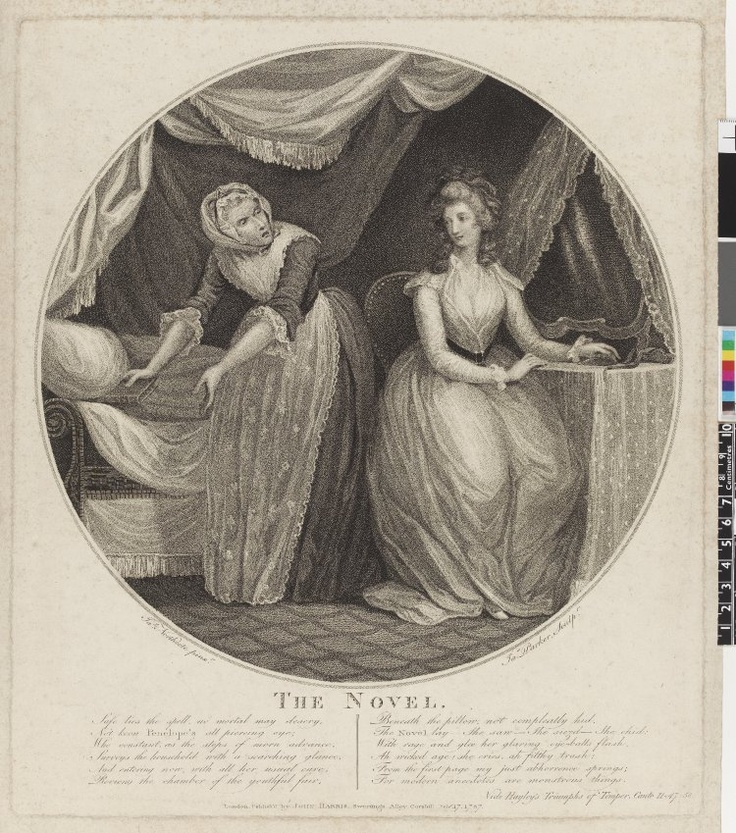

« Le roman » du peintre anglais James Northcote, 1781 –

inspiré du poème « Les Triomphes de l’humeur » de Hayley (‘Triumphs of Temper’)

Penelope, une vieille fille, s’énerve en trouvant un livre de « dégoutantes ordures » sous le coussin d’une jeune femme assise à sa coiffeuse.

Les yeux plain de rage, elle s’écrie : « Ah époque maudite »

Le livre favorise la sociabilité et les échanges entre femmes. Dans les cercles et les salons, sous prétexte de lire, on refait le monde. Commence alors à s’installer la litanie masculine, qui deviendra obsédante et récurrente tout au long du XIXe siècle, de la « femme qui lit trop ».

La femme qui lit, d’ailleurs, lit toujours trop. Elle est dans l’excès, dans la transe, dans le dehors de soi. Il faut donc s’en méfier, comme le fait cet homme compatissant: « Je ne pas pas reproche qu’une femme cherche à affirmer sa façon d’écrire et l’art de sa conversation par des études appropriées et une lecture choisie avec décence et qu’elle tente de ne pas rester tout à fait sans connaissance scientifiques; mais elle ne doit pas faire de la littérature un métier, elle ne doit pas s’aventurer dans les domaines de l’érudition. » (Histoire des femmes, dir. Michelle Perrot et Georges Dubuy, Paris, Plon, 1991.

D’autant que les jeunes filles aussi s’y mettent et que la lecture leur fait palpiter le coeur, excite leur sensibilité, les fait frémir d’effroi, bref les rend captives.

Effectivement, messieurs les connaisseurs des mouvements intérieurs de l’âme et de la psyché, lire donne aux femmes des idées! Sacrilège. Comment obturer le flux de jouissance que procure alors, chez les femmes, la lecture ?

(…)

Comment ne pas penser à Emma Bovary ? (…)

Le thème du roman-amant envahit dés lors le champ social, perturbant les mentalités, ébranlant les catégories sexuelles psychiques, politiques.

Souvenons-nous des phrases que prononce Emma quand, enfin seule dans sa chambre après avoir quitté Rodolphe, elle réalise qu’elle a un amant: « Alors elle se rappela les héroïnes des livres qu’elle avait lus et la légion lyrique de ces femmes adultères se mit à chanter dans sa mémoire avec des voix de soeurs qui la charmaient. Elle devenait elle-même comme une partie véritable de ces imaginations et réalisait la longue rêverie de sa jeunesse, en se considérant dans ce type d’amoureuse qu’elle avait tant envié. » Emma, coincée tout au long du roman entre un ici et maintenant de l’ennui, du malheur, des dettes et de la honte, et un ailleurs de l’imaginaire, des désirs et des rêves, finira traquée. Cette réserve d’imaginaire est constituée par la sédimentation de la lecture de romans.

« Elle lut Balzac et George Sand, y cherchant des assouvissements pour ses convoitises personnelles. » Emma lit des romans pour s’inventer un monde, « l’immense pays des félicités et des passions ». Le vide du réel se remplit par la fiction. Le roman est un support de l’imaginaire que le réel ne suffit pas à fournir.

« Emma Bovary c’est moi » disait Flaubert. Emma n’est-elle pas un homme ? Une femme qui aimerait bien avoir accès à ce qu’ont, ce que font les hommes ? Comme un homme, Emma porte, entre deux boutons de son corsage, un lorgnon d’écaille ; pour sa première promenade à cheval, elle met sur sa tête un chapeau d’homme; quand elle tombe enceinte, elle souhaite avoir un fils.

Baudelaire fut le premier à insister sur la nature virile d’Emma. Emma c’est l’assomption de la jouissance. Emma c’est le dérèglement de tous les sens. Emma, c’est la recherche du désir. Son propre désir. Pour le plaisir de la lectrice.

Emma devient la figure emblématique de la pathologie que crée chez les femmes, le fait même de lire: les femes qui lisent s’exposent aux affections pulmonaires, à la chlorose, à la déviation de la colonne vertébrale et, à l’hystérie.

Car la femme qui lit est une insatiable sexuelle.

Au lire de lire, elle ferait mieux de frotter le parquet tous les matins, de s’injecter des lotions calmantes dans le vagin, de boire des infusions de fleurs de mauve, comme le prescrit le Traité de thérapeuthique et de matière médicale, recueil de traitements et médicaments publié en 1836 et réédité 9 fois jusqu’en 1877…

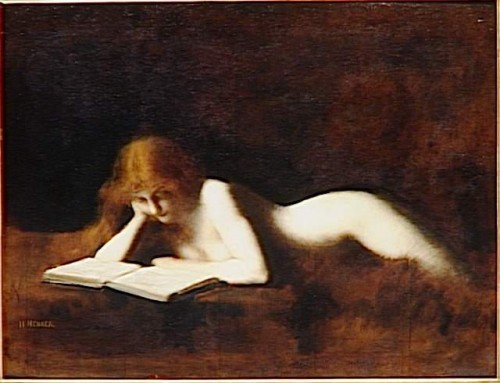

« La liseuse » par Jean-Jacques Henner. La nudité de la lectrice évoque un coprs-à-corps avec le texte et renvoie à l’association de la lecture avec la sexualité qui était donc réprouvée par les moralistes.

Les hystériques obsèdent de plus en plus les médecins qui écrivent des traités non pour les comprendre mais pour tenter de les domestiquer comme des bêtes fauves en proie aux passions les plus obscènes. L’hystérique dérange, l’hystérique est dans l’excès. L’hystérique déconstruit l’ordre de la famille mais aussi celui de la société.

Généralement seules les femmes peuvent devenir hystériques.

Toutefois il est intéressant de noter que Flaubert se considérait, lui-même comme « hystérique »*, mot qu’il écrit plusieurs fois dans sa correspondance. En 1852, il note: « Je sais bien qu’il n’est point aisé de dire proprement les banalités de la vie. Et les hystéries d’ennui que j’éprouve en ce moment n’ont pas d’autre cause… je suis brisé et anéanti de tête et de corps comme après une grande orgie. »

Jamais le mot d’hystérie n’est prononcé dans Madame Bovary, mais le terme sera utilisé beaucoup dans le monde médical pour désigner le comportement d’Emma. Charles Richet notamment dans Les démoniaques d’aujourd’hui, fera d’elle la figure emblématique de l’hystérique, l’hystérie étant une « variété du caractère de la femme », les hystériques étant « femmes plus que les autres femmes ». L’hystérique sort des cabinets médicaux et devient une héroïne littéraire. Le bovarysme est lié à la démesure, à l’excès, à la surabondance, au recouvrement du réel par l’imaginaire. (extrait choisi de « Les femmes qui lisent sont dangereuses » de Laure Adler, préface).

*Notons qu’il a tout de même choisi d’incarner ce tempérament peu flatteur sous les traits d’une femme dans son célèbre roman, et non d’un homme…

Derniers commentaires