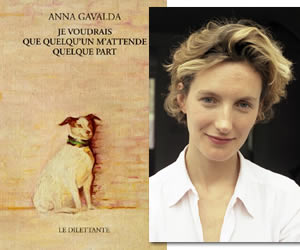

Publié en 1999, le premier ouvrage de la désormais célébrissime Anna Gavalda, « Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part », alors âgée de 29 ans, est ce que l’on appelle un petit miracle de l’édition. Bénéficiant d’un bouche à oreille exemplaire des médias, des libraires et surtout des lecteurs, le manuscrit refusé de tous les éditeurs (hormis Le Dilettante à qui elle est restée fidèle depuis), au prétexte que « les nouvelles ne se vendaient pas », se retrouvé propulsé en tête des meilleures ventes et envahit les rames de métros (impossible de faire un trajet sans croiser un voyageur équipé du précieux recueil !). Anna Gavalda s’en amuse d’ailleurs en revendiquant aimer rédiger des livres courts afin que « ses lecteurs ne ratent pas leur correspondance dans le métro ». Même Bernadette Chirac avait fait de ces nouvelles oscillant entre gravité et humour piquant son livre de chevet… Bilan : plus de 200 000 exemplaires vendus (dans ses rêves les plus fous, Anna Gavalda n’imaginait même pas 10000 !), douze réimpressions, traduction dans vingt-sept pays et en prime le prix RTL-Lire en 2000… Une réussite inattendue pour cette diplômée d’une maîtrise de lettres moderne à la Sorbonne, maman de deux enfants, qui survivait de mille petits boulots (caissière, ouvreuse, professeur de français dans une école privée, traduit des romans Harlequin…) et lectrice insatiable. C’est son talent pour observer qui la sauvera : « Je croise des gens. Je les regarde. Je leur demande à quelle heure ils se lèvent le matin , comment ils font pour vivre et ce qu’ils préfèrent comme dessert par exemple. Ensuite, je pense à eux. J’y pense tout le temps. Je revois leur visage, leurs mains et même la couleur de leurs chaussettes. Je pense à eux pendant des heures voire des années et puis un jour, j’essaye d’écrire sur eux.« , écrit-elle en exergue de son ouvrage. Débutant par des concours de nouvelles pour donner ses textes à lire (qu’elle écrit la nuit), elle est encouragée par les prix qu’elle gagne régulièrement (en 1992, elle remporte le concours de la plus belle lettre d’amour de France Inter ; en 1998, elle est lauréate du concours « Du sang dans l’encrier » de la Bibliothèque municipale de Melun). Elle décide alors de les envoyer à des éditeurs : « Je n’espérais même pas être publiée. Je voulais juste que l’on m’aide, que l’on me fasse des remarques sur mon travail. J’ai arrosé le Tout-Paris éditorial de mes photocopies. Je n’ai pas reçu un seul mot personnel, que des lettres types (on lui dira aussi. Puis j’ai envoyé mon manuscrit au Dilettante, dont j’aimais les couvertures. Deux jours après, Dominique Gaultier m’a appelée pour signer un contrat. C’est une belle histoire. » Pourquoi un tel succès ?

Publié en 1999, le premier ouvrage de la désormais célébrissime Anna Gavalda, « Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part », alors âgée de 29 ans, est ce que l’on appelle un petit miracle de l’édition. Bénéficiant d’un bouche à oreille exemplaire des médias, des libraires et surtout des lecteurs, le manuscrit refusé de tous les éditeurs (hormis Le Dilettante à qui elle est restée fidèle depuis), au prétexte que « les nouvelles ne se vendaient pas », se retrouvé propulsé en tête des meilleures ventes et envahit les rames de métros (impossible de faire un trajet sans croiser un voyageur équipé du précieux recueil !). Anna Gavalda s’en amuse d’ailleurs en revendiquant aimer rédiger des livres courts afin que « ses lecteurs ne ratent pas leur correspondance dans le métro ». Même Bernadette Chirac avait fait de ces nouvelles oscillant entre gravité et humour piquant son livre de chevet… Bilan : plus de 200 000 exemplaires vendus (dans ses rêves les plus fous, Anna Gavalda n’imaginait même pas 10000 !), douze réimpressions, traduction dans vingt-sept pays et en prime le prix RTL-Lire en 2000… Une réussite inattendue pour cette diplômée d’une maîtrise de lettres moderne à la Sorbonne, maman de deux enfants, qui survivait de mille petits boulots (caissière, ouvreuse, professeur de français dans une école privée, traduit des romans Harlequin…) et lectrice insatiable. C’est son talent pour observer qui la sauvera : « Je croise des gens. Je les regarde. Je leur demande à quelle heure ils se lèvent le matin , comment ils font pour vivre et ce qu’ils préfèrent comme dessert par exemple. Ensuite, je pense à eux. J’y pense tout le temps. Je revois leur visage, leurs mains et même la couleur de leurs chaussettes. Je pense à eux pendant des heures voire des années et puis un jour, j’essaye d’écrire sur eux.« , écrit-elle en exergue de son ouvrage. Débutant par des concours de nouvelles pour donner ses textes à lire (qu’elle écrit la nuit), elle est encouragée par les prix qu’elle gagne régulièrement (en 1992, elle remporte le concours de la plus belle lettre d’amour de France Inter ; en 1998, elle est lauréate du concours « Du sang dans l’encrier » de la Bibliothèque municipale de Melun). Elle décide alors de les envoyer à des éditeurs : « Je n’espérais même pas être publiée. Je voulais juste que l’on m’aide, que l’on me fasse des remarques sur mon travail. J’ai arrosé le Tout-Paris éditorial de mes photocopies. Je n’ai pas reçu un seul mot personnel, que des lettres types (on lui dira aussi. Puis j’ai envoyé mon manuscrit au Dilettante, dont j’aimais les couvertures. Deux jours après, Dominique Gaultier m’a appelée pour signer un contrat. C’est une belle histoire. » Pourquoi un tel succès ?

Dans le sillage d’un « La Première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules » de Philippe Delerm paru en 1997, « Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part » s’attarde sur les petites choses de la vie, les anecdotes et offrent un concentré contrasté et en haut en couleur d’humanité. Cultivant la simplicité (et le goût des simples gens, des « insignifiants ») et un regard aigu derrière une fausse trivialité, la romancière fait mouche en alliant une justesse de ton, une certaine tendresse pour le pathétisme et une ironie cocasse. « Soyons légers, comme dans La vie est belle (cf. le film de Begnini) ! Il me semble qu’il y a une façon de parler des choses dures et pas drôles avec légèreté. En tout cas, c’est la meilleure façon de sortir du marasme quotidien. » défend-elle quand certains lui reprochent de verser parfois dans le « gnan-gnan » ou « la niaiserie ». Sa prose pétillante et réaliste séduit un lectorat de tous âges qui plébisciste son authenticité « tellement proche de notre vie de tous les jours » et sa personnalité « mélange d’humour et de perspicacité, de tristesse et d’insouciance, de lucidité et de gaieté » comme ses livres. Après deux romans dont le best-seller « Ensemble c’est tout », l’auteur confiait, avec humour, avoir envie de revenir aux nouvelles : « Moins nombreuses mais beaucoup plus longues. Comme « Légendes d’automne » de Jim Harrisson (toutes proportions gardées bien sûr ! ) : j’adore ce livre. Je ferai mes petites légendes d’automne à moi. Plus franchouilles : les espaces seront moins grands, moins sauvages… Pas d’Indiens, pas de grandes batailles, pas d’ours, pas de chevaux…. Mais bon… je ferai ce que je pourrai… »

« Ce livre, je l’ai dédié à ma soeur. C’est ma première lectrice. Pour moi, c’est la lectrice idéale, le cour idéal. Elle est drôle, sensible, marrante. Elle a mauvais caractère. Si ce que j’écris passe par le prisme de son cour, si son cour dit que c’est bien, alors je me dis que je trouverai d’autres petits frères et sours comme elle. Des gens sensibles et tendres, il y en a plein ! »

Pour son premier livre, Anna Gavalda a choisi la forme de la nouvelle bien que, de son propre aveu, ce ne soit pas le genre qu’elle préfère en littérature : « C’est horriblement frustrant de ne pas savoir ce qui se passe après dix pages ! Mais j’ai deux enfants, alors pour commencer, il est plus facile d’écrire une nouvelle dans la nuit qu’un roman !« , confiait-elle, sans complexes, dans une interview.

Une forme qui convient néanmoins très bien à ces « tranches de vie sur le vif » selon la formule consacrée et à son style alerte et enlevé.

En douze nouvelles « à chute », affûtées, espiègles et parfois cruelles, elle nous fait partager les doutes et les espoirs, les angoisses et les rêves d’une galerie de personnages pittoresques. Ni héros, ni escroc : juste des gens banals qui espèrent tous trouver ce « quelque chose » qui donnera un sens à leur vie ou du moins un peu de saveur. Alors ils tendent la main pour voir si quelqu’un voudrait bien la saisir…

Des personnages aussi variés que la parisienne coquette, un brin snob de Saint Germain des prés (« Petites pratiques germanopratines », une des nouvelles les plus jubilatoires, où elle commente par ex : « Les Deux Magots, c’est légèrement plouc le soir, il n’y a que des grosses américaines qui guettent l’esprit de Simone de Beauvoir.« . Une nouvelle qu’elle n’affectionne pourtant pas tellement…) aux ados en passant par les jeunes mères, le jeune bidasse en permission (que personne n’attend à la gare de l’Est), une vétérinaire à la campagne ou encore le représentant de commerce… Elle glisse avec aisance de l’un à l’autre, homme ou femme, riche, pauvre, intello, jeune ou vieux, restituant leur intimité, leurs pensées avec une désarmante sincérité même si un excès de familiarité est parfois à regretter.

Chaque lecteur a « sa » nouvelle préférée mais il ressort que le portrait de l »étudiante « à la faculté en droit de Melun » (« L’Opel touch »), en manque d’amour compte parmis les plus réussis : « Des années et des années de Code civil, de droit pénal, de ploycopiés, d’articles, d’alinéas, et de Dalloz en veux-tu en voilà. Et tout ça, tenez-vous bien, pour un métier qui m’ennuie déjà. » Elle ne supporte son petit job alimentaire chez « Pramod » et juge sa patronne « vulgaire » : « (…) tellement vulgaire. C’est pas tant l’allure, quoique… Non c’est plutôt un problème de coeur. La vulgarité du coeur, c’est un truc indicible. » L’imprudence aux conséquences dramatiques d’un agent commercial sur la route, perclus de remords ou les tournées d’un rocker usé sont aussi assez touchante tandis que l’on s’amuse d’un vieux garçon qui panique sur le dépliage de son canapé clic-clac au moment crucial…

Elle verse parfois dans le trash où une vétérinaire régle le compte de ses violeurs (Catgut) ou dans le loufoque (Junior) où un sanglier ramassé sur la route explose dans la Jaguar très chic du conseiller régional, emprunté « ni vu, ni connu » par son benêt de fiston à la vie dorée… Plus tragique, elle aborde avec pudeur le thème de la maternité et du deuil insoutenable de l’enfant.

Un peu cliché, elle tape au passage sur les nantis comme ce couple de bourgeois qui écoutent FIP dans leur voiture, l’homme forcément hypocrite et imbu de sa réussite (« De toute façon il ne trompe plus sa femme depuis qu’il se sont amusés un jour avec Antoine Say, à calculer leurs pensions alimentaires respectivs pendant une partie de golf« ) tandis que la femme a le rôle du martyre… L’auteur affiche clairement sa préférence pour les petites gens.

Point commun : la fêlure qui les habite tous et qu’ils tentent de dissimuler derrière des discours parfois fanfarons ou sûrs d’eux-mêmes. Car ce qui intéresse et touche la romancière à l’instar de ses augustes prédecesseurs, tel qu’un Carver par exemple, ce sont les êtres un peu « déglingués », les ratés. « Ce sont tous des tendres, des cabossés, des coeurs purs. », analyse-t-elle. Et de citer régulièrement Audiard qui disait : « Bienheureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. »

Point commun : la fêlure qui les habite tous et qu’ils tentent de dissimuler derrière des discours parfois fanfarons ou sûrs d’eux-mêmes. Car ce qui intéresse et touche la romancière à l’instar de ses augustes prédecesseurs, tel qu’un Carver par exemple, ce sont les êtres un peu « déglingués », les ratés. « Ce sont tous des tendres, des cabossés, des coeurs purs. », analyse-t-elle. Et de citer régulièrement Audiard qui disait : « Bienheureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. »

« J’ai trente-huit ans et je vois bien que ma vie part en couilles. Là-haut, ça s’écaille tout doucement. Un coup d’ongle et c’est des semaines entières qui partent à la poubelle. »

A travers ces petites histoires sans prétention, Anna Gavalda dit la difficulté d’aimer, de grandir (passage à l’âge adulte, quête de l’indépendance), la solitude ou encore les petites mesquineries ou autres contradictions de l’être humain qui reste malgré tout attachant…

« J’aime bien regarder les gens. Surtout les femmes.

Même la plus moche, il y a toujours quelque chose. Au moins l’envie d’être jolie. »

Contrairement aux critiques qui ont pu lui être faites l’auteur ne choisit pas la facilité et souvent déroute par le choix de ses thèmes ou de l’angle qu’elle choisit. Anna Gavalda n’est pas qu’une « gentille » plume : elle sait aussi être mordante voire dérangeante même si l’humour vient souvent désamorcer la tension !

Si elle fuit les phrases ronflantes et le lyrisme compliqué (« Nous sommes incontestablement plus près d’Annie Saumont que de Choderlos de Laclos. », commentait l’Express à son sujet), son style frais et réaliste fait de phrases courtes, d’abondants dialogues et d’images très visuelles, est néanmoins très travaillé dans le sens de l’épure : « Je tiens beaucoup à l’idée de phrases coulantes, fluides, à ce que rien ne heurte jamais la lecture parce que, quelque part, j’écris aussi pour des gens qui n’aiment pas forcément lire. Je lis, je relis, j’essore, je dégraisse pour que le texte soit nerveux. C’est une obsession chez moi. D’ailleurs, comme il y a eu plusieurs réimpressions, j’ai été tentée de retravailler certains passages. J’ai changé plein de choses. Mais il a bien fallu que je m’arrête.« , expliquait-elle dans une interview. La prise à partie assez régulière du lecteur et quelques jeux de mot simplistes alourdissent néanmoins parfois ses récits

Son lectorat apprécie en particulier son art et sa sensibilité pour camper des personnages tour à tour touchant, irritant ou captivant,… , la comparant à un « La Fontaine » moderne ou la la situant dans le sillage d’un Christian Gailly ou d’un Christian Oster, passés maître dans la transformation du quotidien en aventure. Citant même Proust pour la caractériser : « le véritable voyage d’exploration ne consite pas à découvrir de nouveaux paysages, mais à adopter un autre regard sur les choses. » Ecrivain de l’émotion populaire, dans son sens noble, elle sait éviter le pathos en faisant tinter sa note en toute franchise et objectivité.

Paroles d’Anna Gavalda (extrait du questionnaire du magazine Le Point, 2002) :

Que possédez-vous de plus cher ?

Rien. Je n’ai pas de meubles, pas de bijoux. Peu de vêtements, peu de livres. En fait, je n’aime pas les choses et je me méfie de l’argent…

Pourquoi écrivez-vous ?

C’est le moyen le plus agréable que j’aie trouvé pour gagner ma vie. J’avais bien essayé le mariage, mais ça n’a pas marché!

Qu’avez-vous réussi de mieux dans votre vie ?

Mes enfants.

Quels sont vos héros dans la vie d’aujourd’hui ?

J’aime Francoise Sagan. J’ai beaucoup d’admiration, aussi, pour les infirmières, fatiguées mais douces.

Votre auteur favori ?

John Steinbeck. Parce qu’il a été capable d’écrire du plus petit, Rue de la Sardine ou Tendre Jeudi, au plus grand, A l’est d’Eden, Les Raisins de la colère.

Que détestez-vous par-dessus tout ?

L’abus de pouvoir.

Votre devise ?

Ce n’est pas grave.

1 Commentaire

Steinbeck : un bon choix. Comme lui, cette écrivaine ira loin.