Réparer les Vivants est le livre qui aura consacré l’ascension fulgurante de Maylis de Kérangal en 2014 sur la scène littéraire française des années 2000, après deux opus déjà très louangés, Corniche Kennedy en 2008 et Naissance d’un pont en 2010. Multiprimé et adapté au cinéma en 2016 (réalisé par Katell Quillévéré, avec Emmanuelle Seigner notamment dans le rôle de la mère), le livre ambitieux et audacieux fait le pari risqué d’entraîner le lecteur dans la tragédie très resserrée de la mort accidentelle d’un jeune suivie de la transplantation de ses organes, en particulier de son coeur, faisant cohabiter mort et renaissance dans un seul et vaste geste magistral.

Réparer les Vivants est le livre qui aura consacré l’ascension fulgurante de Maylis de Kérangal en 2014 sur la scène littéraire française des années 2000, après deux opus déjà très louangés, Corniche Kennedy en 2008 et Naissance d’un pont en 2010. Multiprimé et adapté au cinéma en 2016 (réalisé par Katell Quillévéré, avec Emmanuelle Seigner notamment dans le rôle de la mère), le livre ambitieux et audacieux fait le pari risqué d’entraîner le lecteur dans la tragédie très resserrée de la mort accidentelle d’un jeune suivie de la transplantation de ses organes, en particulier de son coeur, faisant cohabiter mort et renaissance dans un seul et vaste geste magistral.

Ce qu’elle voudrait lui dire c’est : c’est fini, viens, Simon n’existe plus.

C’est donc un zoom au microscope qu’opère l’auteur ici en reconstituant presque minute par minute ce drame de la perte d’un enfant et la déchirante décision des parents de devoir ensuite subir, double peine, son démantèlement au profit d’une autre vie humaine.

« un pan de sa vie, un pan massif, encore chaud, compact, se détache du présent pour chavirer dans un temps révolu, pour y chuter et disparaître. Elle discerne des éboulements, des glissements de terrain, des failles qui sectionnent le sol sous ses pieds : quelque chose se place désormais hors d’atteinte – un morceau de falaise se sépare du plateau et s’effondre dans la mer, une presqu’île lentement s’arrache du continent et dérive vers le large, solitaire (…). »

Kerangal, virtuose des descriptions, nous immerge avec une grande acuité dans cette déflagration de douleur subite endurée par les proches du jeune surfeur Simon victime d’un accident de la route, et surtout ce monde souterrain « au revers du monde diurne« , comme « les plis sombres d’un grand manteau« , « un outremonde », un peu hostile et occulte des services d’urgence des grands hôpitaux, des blocs opératoires et des salles de réa. Cette faune médicale, si souvent représentée dans les fictions TV et thrillers, un peu moins peut-être en littérature générale, mais qui conserve tout son mystère et pouvoir de fascination par son caractère hors norme, comme hors du monde. Ces hommes et femmes dont le métier est d’une violence inouïe et qui ont la responsabilité d’annoncer le pire à des hommes et femmes effondrés qui placent en eux tous leurs espoirs de sauver leurs êtres chers. Ces hommes et femmes, aux fondements de l’existence humaine, qui tiennent la vie et la mort entre leurs mains, qui connaissent les tréfonds interdits et sanglants de notre corps, et qui m’apparaissent quasiment comme des sur-humain(e)s.

(…) ils s’étreignent, une étreinte d’une force dingue, comme s’ils s’écrasaient l’un dans l’autre, têtes compressées à se fendre le crâne, épaules concassées sous la masse des thorax, bras douloureux à force de serrer, ils s’amalgament dans les écharpes, les vestes et les manteaux, le genre d’étreinte que l’on se donne pour faire rocher contre le cyclone, pour faire pierre avant de sauter dans le vide, un truc de fin de monde en tout cas

Malgré la haute pression de leur métier broyeur, Kerangal nous rappelle aussi qu’ils restent humains, à travers le récit par bribes de leur vie personnelle, l’infirmière qui consulte compulsivement son portable en attente que son amant la rappelle ou encore le chirurgien qui pense à son match de foot raté parce qu’il était d’astreinte. Des anecdotes du commun, banales qui contrastent vivement avec le poids écrasant de leurs missions. Cela m’a rappelé les termes d’une jeune cardiologue urgentiste avec qui j’avais eu l’occasion de discuter, qui me confiait qu’elle prenait toujours soin de porter son vernis à ongles et son rouge à lèvres, ou de porter des vêtements à la mode, car c’était grâce à ces petites choses qu’elle « tenait ».

En filigrane, l’auteur -dont les recherches documentaires à la Zola font partie de sa renommée- retrace l’histoire médicale de la transplantation et de la réanimation dont les pionniers sont français (Mollaret et Goulon, l’hôpital Claude Bernard faisant figure de précurseur) apprend-on, non sans une certaine fierté patriotique 🙂

Au-delà de la technologie, c’est ce tournant fondamental dans la définition de la mort qui fait date et qui est aussi aux fondements de son livre et de l’incompréhension des parents face à leur fils « respirant » mais pourtant mort. Mort cérébralement. Une coquille vide avec un cœur qui bat. Même des décennies après la découverte de la mort cérébrale, le coeur reste, dans l’imaginaire collectif, l’organe roi symbole de la vie, siège des affects, des émotions, bien qu’ayant été détrôné scientifiquement par le cerveau, l’esprit, notre pensée. Un électroencéphalogramme plat signe le verdict de notre mort quand bien même l’oxygène continue d’être pompée par notre fidèle palpitant.

et à les voir marcher côte à côte sur le sol laqué de lumière froide, chacun pouvait saisir que désormais ces deux-là poursuivaient la trajectoire amorcée quelques heures auparavant, ne vivaient déjà plus tout à fait dans le même monde que Cordélia et les autres habitants de la Terre, mais effectivement s’en éloignaient, s’en absentaient, et se déplaçaient vers un autre domaine, qui était peut-être celui où survivaient un temps, ensemble et inconsolables, ceux qui avaient perdu un enfant

Maylis de Kerangal, auteur femme aux codes masculins

***Attention quelques réflexions absolument pas politiquement correctes et à contre-courant de la critique générale***

Outre le bouche à oreille sur-élogieux à son sujet, j’avais aussi la curiosité de découvrir Kerangal pour lire une voix de femme, bien que cet aveu ne soit guère politiquement correct mais je crois fermement depuis quelques années maintenant à cette diversité de points de vue qui me paraît vitale sur le plan culturel et plus largement social, outre le fait que c’est un besoin personnel de lectrice de sortir du point de vue monolithique et sur-représenté masculin blanc hétéro (et souvent bobo-parisianiste, avouons-le, en ce qui concerne la littérature française, sur ce point Kerangal n’échappant pas à la régle même si elle cherche à s’en affranchir par le choix de ces sujets dits « vastes », adjectif -éminemment connoté sur le plan du genre et de l’idéologie -qui pourrait être analysé en longueur, ce que je ne ferai pas dans cette chronique qui ne s’y prête pas, me contentant malgré tout de l’effleurer :-).

[La phrase ci-dessus fait donc 10 lignes, je reste dans le style Kerangalien et ses phrases à étages, sans en avoir le talent bien sûr 🙂 ]

Si je suis tout à fait honnête, cette auteur que je vois grandir depuis plusieurs années m’a de prime abord rebutée ou du moins inspiré des réticences. Et je ne peux pas dire que je sois tout à fait conquise après cette première lecture, en dépit de la prouesse stylistique que je pense pouvoir qualifier, sans exagérer, d’époustouflante (voir ci-dessous)

Sa référence (néo)classique épique à l’Odyssée (lorsque Simon est comparé à un compagnon d’Ulysse, un jeune héro grec « mort sur le champ de bataille » ou encore précédemment un jeune dieu) est assez symptomatique de ce que je « reproche », le mot est probablement trop fort, du moins de ce que je « soupçonnais » et « soupçonne » toujours chez cet auteur, celui de vouloir s’inscrire dans cette tradition littéraire critique masculine patriarcale, peut-être inconsciemment, par intériorisation misogyne, celle qui a servi de fondements pour exclure les femmes écrivains et leurs romans jugés trop « sentimentaux », trop « étriqués » ou trop « domestiques » d’où ma remarque sur l’adjectif « vaste » qui revient souvent dans le corpus critique relatif à l’auteur, ou encore les termes tout autant symptomatiques de « collectif » (cf la 4e de couv’ qui insiste sur cette « aventure« , autre mot clé très chargé « à la fois collective et intime » (même champ lexical stratégique employé d’ailleurs pour un Olivier Adam), ou encore « d’extérieur » (je passe sur les questions bien lourdingues sur son engagement politique et autre des journalistes, on en sort pas…). Le discours voire rhétorique autocritique de Kerangal est d’ailleurs très contrôlé et maîtrisé comme les qualificatifs (comme « western technique« ) qu’elle employait pour Naissance d’un pont tout aussi orientés, avec un vrai sens du marketing éditorial, rare aussi je trouve chez une femme écrivain en général beaucoup moins douée que les hommes pour se mettre en avant, façonner son image et se promouvoir. Et ceci, j’ai presque envie de dire de « servir la soupe » à cette tradition et ce discours critique misogyne oppressant qui continue de dévaloriser les fictions intimistes et autofictives en particulier des femmes en s’appuyant sur ces critères genrés, éculés et artificiels.

Sa référence (néo)classique épique à l’Odyssée (lorsque Simon est comparé à un compagnon d’Ulysse, un jeune héro grec « mort sur le champ de bataille » ou encore précédemment un jeune dieu) est assez symptomatique de ce que je « reproche », le mot est probablement trop fort, du moins de ce que je « soupçonnais » et « soupçonne » toujours chez cet auteur, celui de vouloir s’inscrire dans cette tradition littéraire critique masculine patriarcale, peut-être inconsciemment, par intériorisation misogyne, celle qui a servi de fondements pour exclure les femmes écrivains et leurs romans jugés trop « sentimentaux », trop « étriqués » ou trop « domestiques » d’où ma remarque sur l’adjectif « vaste » qui revient souvent dans le corpus critique relatif à l’auteur, ou encore les termes tout autant symptomatiques de « collectif » (cf la 4e de couv’ qui insiste sur cette « aventure« , autre mot clé très chargé « à la fois collective et intime » (même champ lexical stratégique employé d’ailleurs pour un Olivier Adam), ou encore « d’extérieur » (je passe sur les questions bien lourdingues sur son engagement politique et autre des journalistes, on en sort pas…). Le discours voire rhétorique autocritique de Kerangal est d’ailleurs très contrôlé et maîtrisé comme les qualificatifs (comme « western technique« ) qu’elle employait pour Naissance d’un pont tout aussi orientés, avec un vrai sens du marketing éditorial, rare aussi je trouve chez une femme écrivain en général beaucoup moins douée que les hommes pour se mettre en avant, façonner son image et se promouvoir. Et ceci, j’ai presque envie de dire de « servir la soupe » à cette tradition et ce discours critique misogyne oppressant qui continue de dévaloriser les fictions intimistes et autofictives en particulier des femmes en s’appuyant sur ces critères genrés, éculés et artificiels.

Le fait qu’elle choisisse toujours des héros masculins particulièrement typés dans une certaine virilité mettant en avant la force physique (les exploits sportifs extrêmes ou le dangereux chantier de construction) et glorifie leurs valeurs, avec en arrière plan de pales figures féminines même si ici Cordélia Owl n’est pas inintéressante dans sa fragilité et son désespoir obsessif même si un peu cliché, m’était aussi décevant et peu engageant. Fait intéressant : Kerangal a confié que le personnage de la petite amie de Simon qui attend son copain parti surfer, façon Pénélope moderne (on revient à la culture classique, tiens!), était inspiré de sa propre expérience adolescente au Havre : « elle y repense comment elle avait pu endosser ce mauvais rôle, celui de la femme qui reste quand l’homme, lui, s’en va jouir du monde »

Il s’agit bien sûr d’un avis strictement personnel, Kerangal fait bien comme elle veut et ce choix lui est peut-être plus naturel. Je n’en sais rien. J’en doute un peu. J’y vois plus une stratégie de reconnaissance critique afin d’éviter le stigma des auteurs femmes qui, choisissant des héroïnes, sont immédiatement et tristement cataloguées comme autofiction et donc dévalorisées (elle se dissociait d’ailleurs explicitement de ce genre « damné » en 2010 lors d’une interview : « Ca ne m’intéresse pas car je ne suis pas le sujet sur quoi j’écris« ), comme l’ont fait avant elle beaucoup d’auteurs femmes d’ailleurs qui allaient aussi jusqu’à maquiller ou modifier leur patronyme pour le masculiniser ! Bref, j’extrapole, je m’égare mais pas vraiment : c’est un sujet qui me tient à cœur et que je souhaitais aborder en traitant cette auteur dont je pense encore lire le nouvel opus (Un monde à portée de main), qui ô joie, ose enfin mettre en scène une héroïne ! 🙂

La force du livre c’est bien évidemment le style virtuose, je l’ai dit, de Kerangal : ces phrases amples, puissantes, aux images frappantes, multidimensionnelles et multisensorielles, qu’elle tisse et lance tout au long des pages « comme des lassos » selon son expression dans une interview (également stylistiquement impeccable et qu’on retrove d’ailleurs dans le roman p.227 !), que l’on sent très travaillées (bémol : ses petites incises en anglais qui parsèment le texte assez irritantes et malvenues). Est-ce cela qui pourrait un tant soit-peu placer le lecteur à distance et empêcher une vraie fusion à son texte, ses personnages et son histoire : le sentiment de « sentir » ce travail très sophistiqué du style ?, flirtant avec l’exercice de style de l’auteur se regardant un brin écrire, un peu comme le fait Jean-Philippe Toussaint et qui m’avait aussi laissée de marbre (ce qui n’est pas complètement le cas de Kerangal du reste).

Je crois avoir trouvé la réponse à ma question dans une des (nombreuses et fort intéressantes) interviews de l’auteur que j’ai pris plaisir à écumer, donnée à Télérama où elle explique « refuser de passer par l’introspection » mais juste de « décrire« .

« Les personnages sont présents et s’incarnent par ce qu’ils montrent. C’est une écriture phénoménologique, qui prend en compte tout ce qui se manifeste », a-t-elle expliqué.

Quelque chose d’assez clinique donc, accentué par les détails techniques qu’elle récite mécaniquement parfois comme une bonne élève qui a bien appris sa leçon -pour la petite histoire elle aurait même assisté à une transplantation, voir ci-dessous-, donc qui ressort en effet plutôt bien dans ce roman, outre le thème qui effectivement s’y prête sans mauvais jeu de mot !

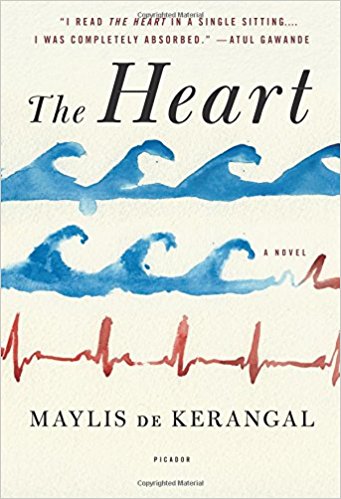

Traduction anglo-américaine de Réparer les vivants de Maylis de Kerangal

Et je pense que c’est ce point qui pèche pour moi. A force de ne pas vouloir être personnelle ni de mettre un peu de « coeur » (on y revient) dans son récit, on peut avoir tendance à rester en surface, à regarder de loin le ballet esthétique de ses personnages qui vont et viennent, s’effondrent, se perdent, mais qui nous restent assez impénétrables et lointains finalement. On a l’impression que l’auteur est plus préoccupée à dépeindre ses grands tableaux « épiques », à affiner les ombres et lumières, postures, gestuelles (elle insiste d’ailleurs à comparer son œuvre à une « chanson de gestes ») qu’à nous donner accès à leur être profond ou même à les rendre humains (probablement du aussi à la rapidité avec laquelle on passe de l’un à l’autre sans vraiment s’y attarder, ne les esquissant que par bribes : on aurait ainsi aimer passer un peu plus de temps dans les pensées du Dr Révol, de Marianne ou de Cordélia), tels les acteurs d’une tragédie grecque finalement pour filer sa métaphore. Et contrairement à ce que le titre du livre semblait me promettre. C’est en tout cas ce que je n’ai pu m’empêcher de ressentir, à mon corps défendant, tout au long de ma lecture et qui a fait que j’ai parfois eu un peu de mal à reprendre le livre ou lu en diagonale certaines pages, trop dans l’intellect et pas assez dans l’affect malgré son sujet, et même si elle accepte par moment de lâcher un peu prise sur cette discipline qu’elle s’est apparemment fixée, comme dans les dernières pages égrenant par exemple un kaléidoscope poignant d’arrêts sur images de la vie de Simon alors que ses organes sont prélevés et la chanson de rite funéraire personnel du médecin qui le recoud. J’ai enfin pu ressentir une certaine émotion et avouons-le laisser s’échapper quelques larmes. Précédemment son parallèle entre le monde d’avant et le monde d’après d’« apprendre la mort de son enfant » et le décalage de la nouvelle entre la mère et le père est aussi particulièrement fort (« la voix surgie d’un espace temps où l’accident de Simon n’avait jamais eu lieu« ). Pour conclure, je dirai que ce livre m’a marqué, impressionné mais je crois que malgré tout il n’est pas « entré dans mon coeur » justement, comme ont su le faire par exemple les romans de Zola -qui savait se mettre entièrement dans ses personnages-, une de ses influences… [Alexandra Galakof]

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Dans les coulisses de l’écriture de Réparer les vivants de Maylis de Kerangal (extraits choisis interviews) :

« J’ai entrepris un double travail de documentation : la biomédecine, la question des greffes, le processus de la transplantation d’une part ; la dimension symbolique du cœur dans différentes cultures d’autre part.

Il existe un cadre juridique hyper sophistiqué autour des greffes d’organes. J’ai rencontré

J’ai rencontré, grâce à l’Agence de la biomédecine, un infirmier qui coordonne les greffes, une personne centrale dans la réalisation des greffes, comme il est central dans le livre. J’ai contacté La Salpêtrière, où j’avais repéré qu’avait lieu le plus grand nombre de greffes du cœur. Le professeur Leprince m’a accueillie pour voir une réimplantation. Je me suis intéressée à ce qu’est une greffe, comment ça se passe, ce que ça implique, quels en sont les cadres temporels, juridiques, etc. Mais aussi à un matériau plus vaste: les textes fondamentaux, des textes d’histoire, dont certains sont cités dans le roman. Notamment L’Homme devant la mort de Philippe Ariès, La Sculpture du vivant de Jean Claude Ameisen ou Essai sur le don de Marcel Mauss.

Je vais sur des terra incognita où je suis comme un chasseur-cueilleur et je recueille une manne lexicale et sémantique. Cela me permet d’élargir et de nourrir ma propre langue. Il y a là un enjeu de plaisir, quand ces mots techniques prennent une dimension poétique et littéraire, mais aussi un enjeu de précision, car passer par la précision documentaire me paraît nécessaire à mon écriture. Ce n’est pas la volonté que tout soit exact, mais plutôt une idée de justesse qui est très importante pour moi« . (Source Le Temps.ch)

Influences littéraires de Maylis de Kérangal :

Elle s’est enthousiasmée pour Zola dès la lecture de Pot-Bouille à l’âge de 13 ans. Rétrospectivement, elle voit en Francis Scott Fitzgerald, Virginia Woolf, Barbey d’Aurevilly et Joseph Conrad quelques auteurs qui l’ont marquée. En Pierre Michon quelqu’un qui l’a guidée. En Georges Didi-Huberman un philosophe qui l’aide à avancer.

Pour l’écriture de Réparer les vivants, elle a lu tout Claude Simon, les sonnets de Shakespeare, les textes de Jean-Pierre Vernant sur la vie en Grèce ancienne. Des livres de Philippe Ariès, notamment L’Homme devant la mort (cité dans le livre), qui explique qu’on est passé d’un âge où la mort était quelque chose de très quotidien à une époque où elle s’est retirée de nos espaces. (Source : Libération)

Bande annonce du film Réparer les vivants :

Derniers commentaires