Fahrenheit 451 de Ray Bradbury publié en 1953, a d’abord vu le jour sous la forme d’une nouvelle (« The Fireman », Le pompier en VF, elle-même dérivée d’une précédente intitulée « The pedestrian », « Le piéton » en VF suite à avoir été persécuté par un policier zélé alors qu’il marchait dans son quartier, on retrouve ses allusions à la marche à pied à travers le personnage de Clarisse, Bradbury n’ayant jamais passé son permis de conduire par méfiance des automobiles) publiée dans un magazine de SF en 1950. Bradbury l’étoffera ensuite sous la forme d’un roman en le tapant dans le sous-sol de la bibliothèque de UCLA à Los Angeles, en louant sa machine à écrire. C’est donc au milieu des livres et dans un lieu qu’il affectionne plus que tout (il revendique son éducation d’autodidacte self-educated faite dans les bibliothèques alors qu’il n’avait pas les moyens d’étudier à l’université : Les bibliothèques m’ont élevé. Je ne crois pas dans les universités. Je crois dans les bibliothèques car la plupart des étudiants n’ont pas d’argent. » « Libraries raised me. I don’t believe in colleges and universities. I believe in libraries because most students don’t have any money. ») qu’il écrit un roman qui rend justement hommage à ces livres qu’il chérit tant et qu’il craint de voir négliger, tomber dans l’oubli et disparaître. Ce statut le rend donc d’autant plus sensible à toute destruction de livres comme il l’a expliqué fermement.

Fahrenheit 451 de Ray Bradbury publié en 1953, a d’abord vu le jour sous la forme d’une nouvelle (« The Fireman », Le pompier en VF, elle-même dérivée d’une précédente intitulée « The pedestrian », « Le piéton » en VF suite à avoir été persécuté par un policier zélé alors qu’il marchait dans son quartier, on retrouve ses allusions à la marche à pied à travers le personnage de Clarisse, Bradbury n’ayant jamais passé son permis de conduire par méfiance des automobiles) publiée dans un magazine de SF en 1950. Bradbury l’étoffera ensuite sous la forme d’un roman en le tapant dans le sous-sol de la bibliothèque de UCLA à Los Angeles, en louant sa machine à écrire. C’est donc au milieu des livres et dans un lieu qu’il affectionne plus que tout (il revendique son éducation d’autodidacte self-educated faite dans les bibliothèques alors qu’il n’avait pas les moyens d’étudier à l’université : Les bibliothèques m’ont élevé. Je ne crois pas dans les universités. Je crois dans les bibliothèques car la plupart des étudiants n’ont pas d’argent. » « Libraries raised me. I don’t believe in colleges and universities. I believe in libraries because most students don’t have any money. ») qu’il écrit un roman qui rend justement hommage à ces livres qu’il chérit tant et qu’il craint de voir négliger, tomber dans l’oubli et disparaître. Ce statut le rend donc d’autant plus sensible à toute destruction de livres comme il l’a expliqué fermement.

A l’époque, Bradbury a 33 ans, marié et père de famille, a déjà connu un joli succès avec les Chroniques martiennes publiées en 1950, et est par ailleurs scénariste pour Hollywood. En pleine chasse aux sorcières macarthyste, l’auteur s’inquiète de l’ingérance étatique dans la vie des artistes et de la création en général (blacklisting et le Hollywood 10).

Après avoir admis cette source d’inspiration, il réfute plus tard pour autant l’interprétation principale généralement faite de son chef d’oeuvre comme la dénonciation de la censure gouvernementale ou du totalitarisme (voir ci-dessous). C’est l’invasion de la télévision (et de la radio), médias de masse, qui le préoccupait de façon centrale, les voyant comme des ennemis de la littérature qu’ils contribuent à éclipser et favorisant la paresse intellectuelle. Enfant, il se remémore aussi avoir été frappé par Hitler brûlant des livres dans les rues de Berlin ou les grands autodaffés de l’histoire comme la bibliothèque d’Alexandrie.

Grand admirateur de Jules Vernes, Steinbeck ou encore Edgar Allan Poe et nourri de mythologie grecque, il se dit aussi passionné par la question du bien et du mal dans ses écrits (orienté conservateur politiquement), une marque de fabrique américaine qui transparaît assez clairement dans son ouvrage, sans doute de façon malheureusement manichéenne. Il n’en reste pas moins que Fahrenheit 451 continue d’inspirer et de fasciner, décennie après décennie, aux côtés d’autres œuvres dystopiques visionnaires comme 1984 et Le meilleur des mondes qu’il complète, et en écho également aux préoccupations similaires de son confrère Philip K. Dick avec Ubik. Porté sur grand écran en 1966 par François Truffaut, il fait en 2017 l’objet d’une nouvelle adaptation TV par HBO ( scénarisée par Ramin Bahrani et Amir Naderi) et connaît un regain d’intérêt avec l’élection présidentielle de Trump (qui se vante de ne pas lire) dont le régime est rapproché.

Fahrenheit 451, roman existentiel sur la solitude moderne et le vide intérieur

Ce qui frappe peut-être le plus dans Fahrenheit 451, au-delà de ses incendies/autodafés spectaculaires ou sa dimension politique (à laquelle il est souvent réduit au grand dam de Bradbury, voir ci-dessous), c’est tout simplement la solitude aïgue de son (anti-)héros, le pompier Montage en proie à une crise existentielle et une profonde remise en question que l’on suivra jusqu’à son revirement complet final.

Cette solitude et ce mal-être percent dés les premières pages du roman, catalysées par sa rencontre avec Clarisse, sa jeune voisine iconoclaste, « singulière » qui aime se promener à pied la nuit ou sous la pluie, « pour sentir les choses » ou converser avec ses proches, sacrilèges !, toutes sortes de « choses bizarres » pour le pompier Montag dont la maison ressemble à un caveau et sa femme à un zombie lobotomisé par ses murs télévisés et ses « radio-dés » qui l’abreuvent en permanence de leurs blablas et musiques incessantes.

Parler aux murs…

La communication est devenue impossible avec cette femme qui vit par procuration (oui bien avant la chanson de Goldman :-p http://www.dailymotion.com/video/x5nn2cl_j-j-goldman-la-vie-par-procuration_music) dans son monde virtuel (avant l’invention d’Internet et des jeux vidéo!), obnubilée par ses feuilletons et lui est devenue une parfaite étrangère. Deux être qui vivent l’un à côté de l’autre mais pas ensemble, séparés par des murs-écrans… résume-t-il cyniquement.

Une incommunicabilité et une vie vide de sens que Montage résume cyniquement :

Nobody listens any more. I can’t talk to the walls because they’re yelling at me. I can’t talk to my wife; she listens to the walls. I just want someone to hear what I have to say. And maybe if I talk long enough, it’ll make sense. And I want you to teach me to understand what I read.

Une vie oppressante et aliénante pour Montag qui réalise son manque d’interaction et d’échange humains « vrais » loin de la superficialité et du consumérisme ambiants ou encore des rires obligatoires : « Personne n’a plus de temps pour quiconque » (« No one has time anymore for anyone else ») et « Personne ne parle plus de rien » lui fait remarquer Clarisse.

Cette sensation d’isolement, de distance irrémédiable et d’incompréhension mutuelle atteint son apogée lorsque Mildred et ses amies piquent une crise après la lecture de « The sea of Faith » du poète anglais Matthew Arnold. Ecrit au milieu du XIXe siècle, il dénonçait la perte de foi religieuse et de spiritualité en faveur d’un monde gouverné par le progrè scientifique et l’industrie et fait bien sûr écho au vide spirituel, intellectuel et moral induit par la TV, la radio, les médias de masse et les technologies en général (Bradbury tapant en vrac sur un peu toutes les inventions modernes : des voitures à l’électricité (on saluera au passage la jolie scène avec la bougie que Montag se remémore) en passant par les parcs d’attraction… sur un air de « tout était mieux avant »).

Lorsque Faber, le vieux prof de littérature retraité, lui propose de l’accompagner sous la forme d’une oreillette, en lui récitant des versets de la bible (« sea of faith » oblige…) ou discutant avec lui, ami embarqué. Contrairement au bourdonnement environnant des médias qui empêche toute concentration et toute réflexion, sa voix lui apparaît au contraire comme « une étrange chaleur bienfaisante », comme « familière » et « douce » au milieu de la nuit. Faber, représentant du monde des livres et des lettrés (donc du côté clair de la force), mentor de cet apprenti jedi des livres, le soutient, le motive, l’encourage, le rassure et le guide pour affronter les forces du mal: les illettrés et les jouisseurs de divertissement facile et aseptisé (en schématisant un peu l’idéologie un brin manichéenne de Bradbury en tout cas sur ce plan).

« the old man’s voice at first scolding him and then consoling him in the late hour of night »

Conscient de ses postures un peu réac et conservateur qu’il met dans la bouche de Clarisse entre autres, il fait commenter à Montag (« Tu parles comme une personne âgée », « You sound very old »). Il n’empêche que malgré ses clichés, les discussions aériennes et métaphysiques du duo, servies par le style profond de Bradbury, ont un charme envoûtant qui compense le fond sur lequel on pourra ne pas toujours adhérer…

Son sentiment de vide intérieur et de nihilisme atteint son apogée lorsqu’il doit brûler son propre domicile sous les ordres de Beattie. On trouve ici un abondant champ lexical reflétant sa solitude intolérable, la vacuité et le non sens de son existence : « vacuum », « nothingness », « emptiness », senseless scream, « white thoughts and their snowy dreams ».

Une vie de carton pâte

Pour finir c’est le caractère faux, factice et artificiel de cette vie où les shows télévisés dominent qui l’étouffent et qu’il rejette où lui-même joue un rôle qui ne lui convient plus (ses rires qui sonnent faux par exemple ou sa maison comparée à un décor de carton pâte, etc.), une vie en fac-similé. A l’opposé les livres représentent la profondeur, la richesse d’esprit et l’authenticité pour lui (même si aux siècle précédents ils étaient accusés des mêmes méfaits que les médias de masse désormais…, à chaque époque son bouc émissaire !).

Quête du bonheur et livres : les livres nous rendent-ils heureux ou malheureux ?

Lorsque Clarisse rencontre Montag, une des questions qu’elle lui pose est s’il est heureux, question qui surprend Montag car il n’avait jamais pris le temps de se la poser, comme si son bonheur était une donnée évidente ou sans intérêt. La question de la « poursuite du bonheur », selon l’expression de la devise américaine, est en effet centrale dans Fahrenheit 451. En effet l’une des raisons pour lesquelles le livre est banni et brûlé serait en effet qu’il est nuisible à notre bonheur, selon la thèse développée par le capitaine des pompiers, Beattie, dans l’intéressant et central débat qui l’oppose au professeur de littérature retraité Faber par l’entremise de Montag. Il les accuse notamment de développer un esprit critique néfaste à la cohésion de la population (révolution, destruction de l’autorité), de semer la confusion dans l’esprit en révélant les contradictions ou la complexité du monde, de rendre triste, voire de conduire au suicide (« conduire aux falaises ») ou encore de ne pas « être réels » et donc d’illusionner ou de tromper les lecteurs tels des « traîtres », ou encore d’isoler de « boucler dans une tour de Babel », et faire « ruminer des idées bizarres » comme s’en amuse Clarisse.

La réaction de Mildred et de ses amies bouleversées après la lecture du poème « The sea of Faith » l’illustre. les livres sont dérangeants et peuvent créer le malaise (« to bother our little old heads », « silly words/awful hurting words », « les mots horriblement blessants » en VF).

En contrepoint de cette idéologie, les médias de masse, à commencer par la TV qui envahit les murs entiers des logements contribue à divertir la population les berçant dans un bonheur pré-fabriqué qui les empêche de penser (source du mal donc !). C’est le même principe que retient Huxley dans Le meilleur des mondes avec le « soma », petite pilule qui permet de tenir en bride les cerveaux, es empêcher de prendre conscience de leur Moi profond, de trop réfléchir et de ressentir. André Gide remarquait aussi : « l’homme qui se dit heureux et qui pense, celui-là sera appelé vraiment fort« .

On retrouve dans ce discours du livre comme source de tristese des échos bibliques du jardin d’Eden (et son arbre de la connaissance source de péché) jusqu’au livre des Ecclesiastes (repris dans Frankenstein étrangement, le premier cité par Bradbury mais pas le second) jusqu’au mythe d’Icare (auquel Beattie ne manque pas de comparer Montag, avec bien sûr le feu comme symbole du savoir et de la connaissance dangereux). Plus proche de lui, on trouve encore cette idée dans Martin Eden de Jack London où son anti-héros se retrouve isolé après avoir accompli son rêve de devenir lettré et écrivain…

Ici Bradbury fait preuve de plus de subtilité et n’affirme pas à l’inverse que les livres ont le pouvoir de rendre heureux mais surtout de nous aider à mieux réfléchir, à penser, à prendre les bonnes décisions, de nous aider à être « meilleur(e) » en somme mais ne constitue en acun cas un remède miracle à la mélancolie ou à la dépression (et de souligner à juste titre que cela n’existe de toute façon pas) :

Don’t look to be saved in any one thing, person, machine, or library. Do your own bit of saving, and if you drown, at least die knowing you were headed for shore.

Pour nous « sauver » nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes et les livres ne sont ici qu’un support, précieux certes, mais secondaire. Il ajoute encore qu’il n’y a rien de « magique » dans les livres et que la magie réside seulement dans leur discours qui assemblent les pans épars de l’univers pour créer du sens (« how they stitched the patches of the universe together into one garment for us« ).

Bradbury va néanmoins jusqu’à attribuer à la lecture la faculté d’empêcher les hommes de faire la guerre (à l’inverse la société illettrée de Fahrenheit 451, un état hautement militarisé sans cesse dans le conflit) en nous rappelant notamment les erreurs de l’histoire et empêcher qu’elle ne se répète. Une vue probablement un peu trop optimiste et qu’un Montaigne avait notamment réfuté tout aussi excessivement probablement dans son célèbre essai sur Les cannibales où il s’effrayait de la cruauté de ses pairs dits « civilisés » face à l’innocence et la bonté des « sauvages » dits « barbares » qui n’avaient eux, au contraire des premiers, jamais lus de livres (les livres pervertissant car éloignant de l’état de nature qui est l’état supérieur selon lui, ce que Bradbury détourne ici en associant au contraire les deux)… On en revient toujours à l’usage que l’on décide de faire des choses qui ne sont jamais ni « bonnes » ni « mauvaises » de façon inhérente…

Instruire ou divertir ? Le livre accusé de tous les maux

Le livre est aussi historiquement une source de suspicion et de méfiance pour les diverses autorités politiques et religieuses et moralistes de tous ordres en France comme en Angleterre entre autres. Caractérisé comme la « mère de tous les mensonges » (« mother of lies ») par les puritains depuis le XVIe s (reprenant la condamnation de Plato sur la poésie) et le régle de l’austère James I (ayant fait fermer notamment tous les théâtres de Lodres), on reproche en vrac à la littérature de détourner et d’égarer les fidèles de leurs devoirs et de la bible (en l’occurence la bible est en revanche centrale dans Fahrenheit, ce que Truffaut a éliminé), en particulier les femmes lectrices qui étaient sévèrement réprimées et sermonnées (la fin du XVIIIe siècle coincidant avec la domination des romancières anglaises du marché de l’édition). On peut s’amuser à reconstituer cet historique des attaques contre la littérature à travers Fahrenheit mais aussi le débat tout aussi ancien sur le rôle de la littérature qui a longtemps hésité entre la notion d’instruction (vue comme « noble » et « sérieuse ») et celle de divertissement (vu comme bas de gamme et répréhensible), pour finalement s’accorder généralement dans la lignée d’Horace qu’il fallait « plaire et instruire » (le premier seul étant toujours mal vu, débat toujours d’actualité :-)). On notera d’ailleurs que Bradbury suit cette logique de méfiance vis à vis du roman en citant essentiellement des titres d’essais ou de textes scientifiques, philosophiques ou religieux (à l’exception de Shakespeare qui était d’ailleurs tombé sous la dure sentence des classicistes au XVIIe s. pour son « exubérance » ; Bradbury lui rend aussi hommage en reprenant le principe des « mains coupables » de Lady McBeth appliqué à Montag) et bien sûr exclusivement réduit à un canon littéraire masculin (voir ci-dessous la misogynie). Fahrenheit entre d’ailleurs dans la catégorie des contes/fables moraux (« cautionary tale » en anglais) encore appelée en France littérature messagère. Brabury le revendiquait d’ailleurs en se comparant à Jules Vernes : « I’ve found that I’m a lot like Verne—a writer of moral fables, an instructor in the humanities. »

Littérature et réalité

Finalement, Bradbury livre aussi sa définition de la « bonne » littérature et du « grand » écrivain, en réaction à cette vieille récrimination du livre comme « mensonge » et « improbabilité » en insistant sur sa proximité à la réalité de la vie :

The more pores, the more truthfully recorded details of life per square inch you can get on a sheet of paper, the more `literary’ you are. That’s my definition, anyway. Telling detail. Fresh detail. The good writers touch life often. The mediocre ones run a quick hand over her. The bad ones rape her and leave her for the flies.

On pourra la rapprocher de la célèbre théorie de Stendhal formulée dans Le rouge et le noir où il s’érigeait notamment contre la charge d’immoralité souvent attachée au roman (selon la conception classique de « bienséance » que devait selon eux respecter les écrits) :

« Un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l’azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Et l’homme qui porte le miroir dans sa hotte sera par vous accusé‚ d’être immoral ! Son miroir montre la fange, et vous accusez le miroir ! Accusez bien plutôt le grand chemin où est le bourbier, et plus encore l’inspecteur des routes qui laisse l’eau croupir et le bourbier se former. »

Et c’est justement parce qu’ils montrent parfois la laideur, le mal tel qu’il existe que les livres sont craints et mal-aimés et que les gens lui préfèrent les histoires aseptisées et inoffensives de la TV comme l’explique Faber : « So now do you see why books are hated and feared? They show the pores in the face of life. The comfortable people want only wax moon faces, poreless, hairless, expressionless.

Livres contre Télévision : la critique traditionnelle des médias de masse dans Fahrenheit 451

La télévision depuis son entrée dans les foyers des ménages dans les années 50 est devenue la nouvelle bête noire de élites intellectuelles et des moralistes modernes qui la diabolisent à peu près dans les mêmes termes que le livre le fut jadis. L’opium du peuple est accusé de tous les maux (et continue de l’être dans des diatribes un peu datées, cf. le roman « Les lisières » d’Olivier Adam par exemple), même si aujourd’hui c’est Internet et les jeux vidéos qui s’attirent les foudres. Bradbury s’inquiétait énormément de sa montée en puissance, de même que la radio dont il a vécu l’âge d’or.

De même que Philip K. Dick (qui parle de « blaring TV », « télé braillante » dans Blade runner ou de « bistouille » dans » target= »_blank »>Ubik), il souligne habilement l’effet abrutissant (le bourdonnement incessant comme il le caractérise voire le hurlement « the walls (…) yelling at me.« , « the yammering voices (…) in the parlour« ) de la TV (les « parloirs télévisuels » qu’il invente) anesthésiant et endormant les consciences avec ses shows et ses soap-opéras chatoyants (« beams of colour and light and talk and chatter« ), et surtout de son matracage publicitaire, tout ce bruit parasite/de distraction qui empêche de se concentrer, mémoriser pour penser et réfléchir (cf. la scène de la publicité du dentifrice Denham dans le métro).

Can you dance faster than the White Clown, shout louder than `Mr. Gimmick’ and the parlour `families’?

Bradbury s’érige contre les bavardages vides de sens et d’intérêt (« prattle« ) qui peuplent les talk shows comme en atteste la distinction un brin hautaine de Faber : « I don’t talk things (…) I talk the meaning of things« / « Je ne parle pas de choses. je parle du sens des choses« ). Il dénonce aussi le nivellement par le bas et la médiocrité intellectuelle où la littérature est réduite à des « digests » uniquement pour briller en société (« to keep up with your neighbors »). Paradoxalement Beattie dénonce aussi le snobisme qu’il reproche aux littéraires qui veulent étaler leur savoir (et dont il est lui-même un pur produit comme il le démontre dans son affrontement avec Montag/Faber).

Et le pouvoir bien sûr conféré par l’éloquence et les idées qu’elle génère/libère :

Give a man a few lines of verse and he thinks he’s the Lord of all Creation.

Cela se traduit aussi par l’accent mis sur le sport et les travaux techniques à l’école au détriment du savoir intellectuel et de la littérature. Il englobe ainsi au passage le problème de dévalorisation des arts libéraux (humanisme, études de lettres/philo) déjà présent à son époque et plus que jamais d’actualité avec la désaffection des filières littéraires et la menace de les fermer par « manque de débouchés ».

Il exprime sa peur d’une nouvelle génération de zappeurs incapables de se concentrer mais également de leur superficialité (« the people who ate shadows for breakfast and steam for lunch and vapours for supper », « les gens qui mangeaient des ombres au petit déjeuner, de la vapeur pour le déjeuner et des vapeurs au souper » en VF). L’originalité/la singularité étant alors perçues comme des fléaux, chacun devant se conformer à la culture de masse sous peine d’arrestation : » We must all be alike. Not everyone born free and equal, as the Constitution says, but everyone made equal. » (une façon détournée pour l’auteur de critiquer l’égalitarisme).

Des médias de masse qui vont jusqu’à effacer les souvenirs intimes par le bourrage de crâne qu’ils opèrent (cf. l’impossibilité pour Montag et Mildred de se souvenir des circonstances de leur rencontre) et qui dressent des murs-écrans entre les êtres brisant les liens sociaux et affectifs (cf. la fin des promenades ou des conversations, les gens préférant leurs paradis artificiels audiovisuels).

A contrario, lorsque Montag se retrouve dans la forêt après sa fuite, Montag savoure le silence qui l’environne (« Montag listened (…) so much silence. ») et la paix intérieure qu’il ressent alors loin du vacarme urbain et des médias (« a sudden peacefulness away from the city »).

Autre méfait de la télévision et du divertissement populaire selon Bradbury qui anticipe ici des films comme Truman show ou Abre los ojos (remake Vanilla sky) : la sensation de vivre dans un monde factice où les relations humaines ne sont plus que des façades, sans échanges profonds et pilotés en automatique, un monde où l’on porte « son bonheur comme un masque« .

Paradoxe toutefois : Même s’il l’accable dans son roman, Bradbury était pourtant loin d’être réfractaire à la culture pop qu’il affectionnait et collectionnait d’ailleurs (cf. son gout pour les héros des magazines pulp comme Buck Rogers ou Flash Gordon).

Une vision romantique et iconoclaste des livres et de la nature : la quête d’authenticité

La fuite (épique !) de Montag et son refuge dans la forêt est l’occasion par Bradbury de chanter, de façon assez lyrique (et réussie) les louanges de la nature, symbole d’authenticité et de vérité. Il reprend ici son opposition classique avec la ville bruyante de TV et de radios, vue comme un lieu de technologie et de machines décadent de mensonge et de fausseté, dans la lignée des auteurs romantiques (où même déjà d’un Shakespeare comme dans « As you like it ») ou des transcendentalistes américains tels qu’Emerson ou Thoreau. Le passage d’une (ir)réalité à l’autre et le moment de flottement dans la rivière constituent aussi une scène particulièrement forte du roman, après la tension extrême de sa cavale.

Ici Montag se sent revivre, renaître même, débarrassés du bruit et des faux-semblants/masques de son ancienne existence. Il renoue avec ses sens et instincts et se compare même à un animal (« knowing himself as an animal« ). C’est au milieu de cette nature que paradoxalement Montag trouve aussi les livres, signe de culture, pourtant antithétiques à la première comme le soulignait Montaigne dans son essai sur Les cannibales. Mais pour Bradbury, on l’a dit, le livre est le moyen d’atteindre à la vérité, à la sagesse donc se rattache ainsi la nature, même si l’association des deux peut paraître à première vue incongrue ! Il renverse l’image du livre qui isole dans sa tour d’ivoire pour en faire un facteur de partage et de lien, une image idéaliste qu’on pourra facilement lui contester (on voit par exemple en Afrique comment le livre a mauvaise réputation parce qu’il isole justement le lecteur de la communauté et développe l’individualisme comme a pu en témoigner Mabanckou ou Calixte Beyala). Enfin on lui a souvent fait remarquer voire reprocher ses descriptions asexuées des relations homme-femme (il est vrai qu’à aucun moment il n’y fait explicitement ou même implicitement référence qu’il s’agisse du couple Montag/Mildred ou Montag/Clarisse).

« Forget the poor, silly women…. » (Faber) : la misogynie de Bradbury dans Fahrenheit 451

Les controverses de Fahrenheit 451 : racisme et misogynie de Bradbury ?

Outre un certain manichéisme et élitisme conservateur évoqués ci-dessus (clivage sans nuances entre les livres vs le divertissement), d’autres aspects de Fahrenheit 451 ont attiré l’attention notamment le supposé racisme de l’auteur qui critique la censure « politiquement correcte » quand appliquée notamment aux minorités raciales, les afro-américains en particulier (« Les gens de couleur n’aiment pas Little Black Sambo (ndlr 1935, critiqué par Langston Hughes pour ses stéréotypes raciaux). Brûlez-le« ). Il cite d’autres exemples appliqués aux blancs ou aux fumeurs pour tenter de « diluer » son attaque mais son cheval de combat reste ici délicat et difficile à défendre, du moins dans la forme radicale qu’il utilise. Moins souvent abordée, sa misogynie peut aussi mettre mal à l’aise notamment dans son portrait de Mildred et de ses amies, femmes au foyer décérébrées et névrosées stéréotypées (rappelant le personnage de Mrs Lévy chez Kennedy Toole dans les années 60), en outre obsédées par leurs avortements (qui pourrait suggérer une attitude anti-avortement de l’auteur connu pour son conservatisme… ?). Cette vision plutôt négative des femmes est assez étonnante chez un auteur marié avec bonheur pendant 46 ans avec son épouse (francophile d’ailleurs et amatrice de proust !) et père de 4 filles ! Toutefois il semble qu’il ait toujours cultivé une vision traditionnelle du rôle féminin (soumis et maternel) qui transparaît donc ici.

Au passage Bradbury tape aussi sur l’idée d’un « big government » (état providence) qui augmenterait les impôts trahissant son opposition à toutes réformes sociales, il a d’ailleurs confié en 2010 sa sympathie pour Reagan ou encore précédemment pour Bush au moment des attentats de 2001). Le personnage féminin de Clarisse est plus positif même si elle s’assimile plus à un perroquet docile des idées de son oncle donc pas un être pensant directement en tant que tel (« Your uncle said, your uncle said. Your uncle must be a remarkable man. »/ « He is. He certainly is. »). Autre de ses qualités qui pourra laisser dubitatif : sa faculté à refléter, tel un « miroir » le visage de ses interlocuteurs et de ne pas parler d’elle-même (comble du mauvais goût pour une femme !), donc à rester passive. Quant à la femme qui choisit de mourir avec ses livres, elle endosse le rôle de la figure traditionnelle féminine de martyre et de victime, gagnant ainsi ses lettres de noblesse.

Les vrais personnages d’ampleur et actifs dans Fahrenheit 451 sont donc tous des hommes, avec le triangle Montag, Faber et Beattie complété par la suite de Granger, le chef de la communauté de lettrés et autres érudits retirés dans la forêt, représentant une république des lettres exclusivement masculine comme les hommes l’ont historiquement souhaité donc. Le canon littéraire androcntré dont ils sont les gardiens est bien sûr lui aussi un domaine réservé masculin de Platon à Darwin en passant par Shopenhauer, Swift ou Shakespeare ou bien sûr encore la bible (bien que Bradbury comptait dans son panthéon littéraire personnel des plumes féminines telle qu’Edith Wharton). Des références littéraires changées par Truffaut dans son adaptation en particulier la bible.

La critique de la censure gouvernementale et du totalitarisme dans Fahrenheit 451 : polémique sur l’interpétation ?

Principal thème étudié et retenu dans Fahrenheit 451, la question de la société totalitaire n’était pourtant pas, selon les dires de l’auteur (http://www.raybradbury.com/at_home_clips.html), sa préoccupation première. Un fait confirmé par l’analyse de Beattie qui explique que la disparition des livres est d’abord le résultat des technologies, du marché de masse et du lobbying des minorités (raciales notamment donc, comme vu ci-dessus) :

It didn’t come from the Government down. There was no dictum, no declaration, no censorship, to start with, no! Technology, mass exploitation, and minority pressure carried the trick, thank God.

Pour autant, il a aussi admis à l’époque (interview radio de 1956) que le contexte de censure et de flicage (chasse aux soricères McCarthyste et guerre froide) dans lequel il vivait avait bien constitué une inspiration : « I wrote this book at a time when I was worried about the way things were going in this country four years ago. Too many people were afraid of their shadows; there was a threat of book burning. »

Le harcèlement qu’il a subi par un policier lors d’une innocente ballade nocturne a aussi joué.

Une société surveillée et endoctrinée via les écrans TV, où régnent la délation et la censure, la terreur d’être brûlé vif avec ses livres, les chasses à l’homme pisté par empreinte biologique, ou tout simplement « supprimé » du jour au lendemain pour non conformisme (cf. Clarisse) par un état hautement militarisé où la police est toute puissante et omnisciente et où l’état de guerre est permanent : tous les ingrédients du totalitarisme sont en effet réunis.

Pourquoi l’a-t-il renié par la suite ? Sans doute pour ne pas que la dimension politique cannibalise son oeuvre comme cela est malheureusement souvent le cas… D’autant qu’en effet c’st loin d’être la cause principale comme souligné ci-dessus. Comme il l’a martenlé dans diverses interviews : la cause première vient des gens eux-mêmes, de la paresse intellectuelle et du lobbying pour une littérature bien pensante. Et comme on le trouve explicitement dans ses pages : « Remember, the firemen are rarely necessary. The public itself stopped reading of its own accord.«

En réalité dans Fahrenheit 451, les deux axes se combinent et marchent de pair : la dictature des médias et celle étatique comme c’est souvent le cas pour exercer une emprise totale sur la population.

Conclusion : Bradbury, poète de la SF, maître des atmosphères et du style

Fahrenheit 451 est une oeuvre plus complexe et ambigüe que ce à quoi elle est souvent résumée ou réduite et contient des relents conservateurs, élitistes ou misogynes ou des simplifications manichéennes qui entachent quelque peu l’oeuvre quand on prête vraiment attention à ces petites phrases glissées ici et là, pas innocemment, par l’auteur. Pour autant malgré ces problèmes idéologiques, Bradbury met le doight avec justesse sur diverses dérives liées aux médias de masse (même si parfois de façon un peu excessive, le propre d’une dystopie), et livre une intéressante analyse de la place, du rôle et de l’avenir du livre dans nos sociétés où l’image choc tend à envahir tout au détriment des mots et de la réflexion (même si livre et TV tendent désormais à marcher de pair…). Mais aussi sur le conformisme et la dépendance qu’ils induisent au détriment des « vraies » relations humaines. Nostalgique romantique, il nous met en garde, comme tout auteur de SF, contre l’emprise et la dictature technologiques. Mais au delà du fond, c’est la forme très poétique (non sans rappeler celle d’un Kawabata par moments) de sa prose hautement sensorielle et picturale qui éblouit par la puissance et richesse de son style et de ses métaphores recherchées voire hallucinées qui happe l’imaginaire du lecteur. A commencer par ses titres énigmatiques qui rythment le récit : « Le foyer et la salamandre », « Le tamis et le sable », « Haut et Clair » (« Burning bright » en VO) ou encore ses descriptions de livres se consumant « avec des battements d’ailes« , de promenades lunaires dans « la pluie sèche » des « feuilles froissées » des arbres, des visages « anthracites« , « luisant de mille brasiers, de mille nuits tumultueuses » des pompiers, ou luminescent de Clarisse « tel un cadran entrevu dans une pièce obscrure dans la nuit » ou « d’île couverte de neige » de Mildred, d’un « sourire qui fond, se racornit comme une peau desséchée, comme la cire d’une bougie qui a brûlé trop longtemps« , de paysages urbains fantômatiques baignés d’inquiétante étrangeté, sa capacité à transfigurer la caserne et leurs équipées sauvages en épopées fantas(ma)tiques voire monstrueuses (cf « les joues roses et phosphorescentes de Beatty » telle « une grande chauve-souris » avec son ciré noir claquant dans la nuit) par l’animalisation des machines, son art du détail et les contrastes clairs-obscurs et jeux de reflets qu’il dépeint. Ces derniers étant bien sûr des déclinaisons du feu, motif central du livre et autour duquel l’auteur brode habilement de multiples significations et symboles : du feu fascinant Prométhéen à celui d’Icare en passant par le feu dans la forêt qui réchauffe et rassemble, de nouveau départ, le feu destructeur ou salvateur selon que l’on brûle ou non à bon escient (« burn right »). On admire aussi la finesse pyschologique des dilemmes intérieurs de Montag, de sa détresse ou de sa confusion (mention spéciale à sa fuite éperdue et son combat contre la douleur de sa jambe rendue par un jeu de phrases saccadées sous la forme de flux de conscience). Et toutes ses phrases qui résonnent en nous longtemps après et qui continuent leur oeuvre dans les interstices de notre être comme le décrit lui-même l’auteur : « If you read fast and read all, maybe some of the sand will stay in the sieve » (« si vous lisez vite et lisez tout, peut-être qu’un peu de sable restera dans le tamis » en VF). C’est finalement ce qui fait de Fahrenheit 451, une très grande oeuvre littéraire et fera pardonner ses raccourcis ou autres préjugés sur le fond qui viennent un peu la gâcher malheureusement. [Alexandra Galakof]

Fahrenheit 451 est une oeuvre plus complexe et ambigüe que ce à quoi elle est souvent résumée ou réduite et contient des relents conservateurs, élitistes ou misogynes ou des simplifications manichéennes qui entachent quelque peu l’oeuvre quand on prête vraiment attention à ces petites phrases glissées ici et là, pas innocemment, par l’auteur. Pour autant malgré ces problèmes idéologiques, Bradbury met le doight avec justesse sur diverses dérives liées aux médias de masse (même si parfois de façon un peu excessive, le propre d’une dystopie), et livre une intéressante analyse de la place, du rôle et de l’avenir du livre dans nos sociétés où l’image choc tend à envahir tout au détriment des mots et de la réflexion (même si livre et TV tendent désormais à marcher de pair…). Mais aussi sur le conformisme et la dépendance qu’ils induisent au détriment des « vraies » relations humaines. Nostalgique romantique, il nous met en garde, comme tout auteur de SF, contre l’emprise et la dictature technologiques. Mais au delà du fond, c’est la forme très poétique (non sans rappeler celle d’un Kawabata par moments) de sa prose hautement sensorielle et picturale qui éblouit par la puissance et richesse de son style et de ses métaphores recherchées voire hallucinées qui happe l’imaginaire du lecteur. A commencer par ses titres énigmatiques qui rythment le récit : « Le foyer et la salamandre », « Le tamis et le sable », « Haut et Clair » (« Burning bright » en VO) ou encore ses descriptions de livres se consumant « avec des battements d’ailes« , de promenades lunaires dans « la pluie sèche » des « feuilles froissées » des arbres, des visages « anthracites« , « luisant de mille brasiers, de mille nuits tumultueuses » des pompiers, ou luminescent de Clarisse « tel un cadran entrevu dans une pièce obscrure dans la nuit » ou « d’île couverte de neige » de Mildred, d’un « sourire qui fond, se racornit comme une peau desséchée, comme la cire d’une bougie qui a brûlé trop longtemps« , de paysages urbains fantômatiques baignés d’inquiétante étrangeté, sa capacité à transfigurer la caserne et leurs équipées sauvages en épopées fantas(ma)tiques voire monstrueuses (cf « les joues roses et phosphorescentes de Beatty » telle « une grande chauve-souris » avec son ciré noir claquant dans la nuit) par l’animalisation des machines, son art du détail et les contrastes clairs-obscurs et jeux de reflets qu’il dépeint. Ces derniers étant bien sûr des déclinaisons du feu, motif central du livre et autour duquel l’auteur brode habilement de multiples significations et symboles : du feu fascinant Prométhéen à celui d’Icare en passant par le feu dans la forêt qui réchauffe et rassemble, de nouveau départ, le feu destructeur ou salvateur selon que l’on brûle ou non à bon escient (« burn right »). On admire aussi la finesse pyschologique des dilemmes intérieurs de Montag, de sa détresse ou de sa confusion (mention spéciale à sa fuite éperdue et son combat contre la douleur de sa jambe rendue par un jeu de phrases saccadées sous la forme de flux de conscience). Et toutes ses phrases qui résonnent en nous longtemps après et qui continuent leur oeuvre dans les interstices de notre être comme le décrit lui-même l’auteur : « If you read fast and read all, maybe some of the sand will stay in the sieve » (« si vous lisez vite et lisez tout, peut-être qu’un peu de sable restera dans le tamis » en VF). C’est finalement ce qui fait de Fahrenheit 451, une très grande oeuvre littéraire et fera pardonner ses raccourcis ou autres préjugés sur le fond qui viennent un peu la gâcher malheureusement. [Alexandra Galakof]

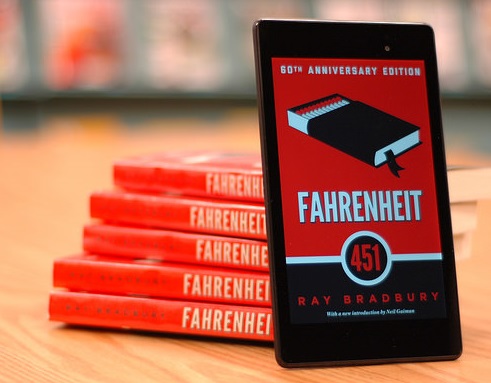

C’est à l’âge de 91 ans, que Bradbury, pressé par son éditeur Simon & Schuster a finalement acccepté la numérisation de son oeuvre culte Fahrenheit 451. L’auteur était pourtant opposé au livre numérique, qui pour lui avait « une odeur de carburant brûlé ».

Visuels extraits du film de François Truffaut

[A lire aussi sur Ray Bradbury] :

Chroniques martiennes de Ray Bradbury: Fragments de la vie des gens… sur Mars

Conseils d’écriture de Ray Bradbury : « Une histoire est une expérience émotionnelle »

Derniers commentaires